花輪理事長の独り言

当院は

2月初旬より発熱外来を始め、その後4月末に感染者専用病床を1床

5月6日の連休明けより3床とした。

5月14日から帰国者接触者外来を開始した。

感染者専用病床には、ほとんど毎日、肺炎を伴う『PCR検査結果待ちの患者さん』が入院

している。幸い現時点で感染者は出ていない。

老人施設や救急車での来院も多く、高齢の重傷者、要介護者が多い。5月14日現在、満床である。担当の看護師は肉体的にも精神的にも大変である。

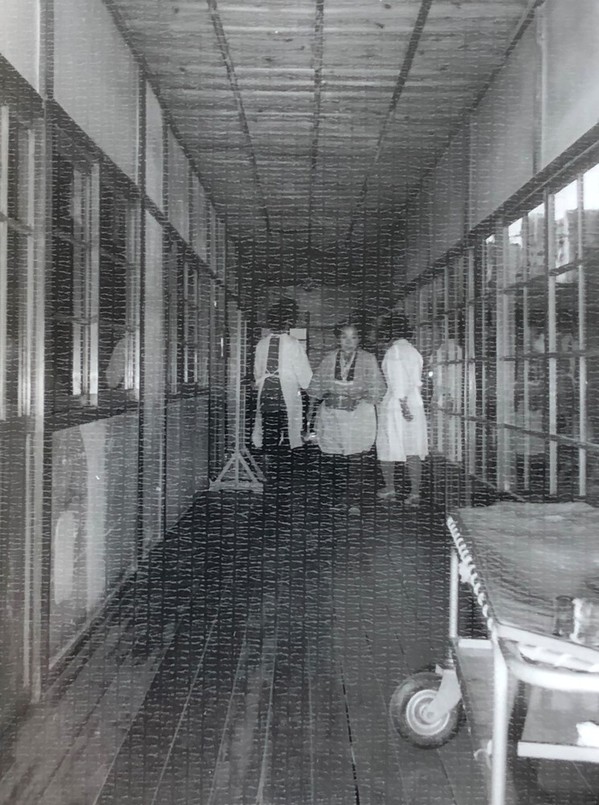

14日には発熱・救急外来から直接感染専用病床に運ぶルートを作った。幸い当院は木

造平屋でスペースに余裕があり、どこにでも窓がある。三蜜を防ぐには適している。病棟の

廊下の両端は開閉できる掃き出し窓があり、少しの段差で外に通じている。職員が手作りの

スロープを作り、これが可能となった。

帰国者接触者外来とは何か? 埼玉県では、以下のようになっている。

患者さんがコロナ感染を心配した場合、まず直接に医療機関に受診するのではなく、

まず「埼玉県新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター(Tel:0570-783-770)」に

連絡相談後、疑い事例の場合には、さらに「帰国者・接触者センター(保健所)」の指示

を受ける必要がある。その後、受診調整を行い、初めて「帰国者接触者外来」紹介となる。

「帰国者接触者外来」は一般患者さんとの分離等、一定の基準を満たしていなければなら

ないいが、行政が行うPCR検査に加えて、民間のPCR検査が可能である。加えて、新し

く認可された簡易抗原検査もいずれ可能となるらしいとのこと。

PCR検査の数が日本は諸外国に比べて極端に少ないといわれ、首相や厚生労働大臣は

どんどん増やす体制を作ると言っているが、現在のところ「コロナ感染が心配」との理由だ

けでは、PCR検査はできない。あくまで医師の診察の結果で検査が必要と判断された場合

のみ検査が出来ることをご理解頂きたい。なるほど現状では、風邪の患者さんにPCR検査

をやっていたら、必要な患者さんに出来なくなるであろう。

当院では、発熱外来及び帰国者接触者外来の担当者に医師会や大学からの非常勤医師、加え

て、初期研修医も講習を行い全員参加体制で当たっている。

休止していた検診・人間ドッグも再開予定で準備中である。歯科についても、5月14日よ

り一層の防護体制を整え、受診抑制を解除した。

これらの体制により感染患者の来院が増え、職員の感染や院内感染のリスクが増すことは

十分に考えられるが、より一層の防護体制の強化と入院時検査等の充実を図り、絶対に院内

感染をださずに、コロナと正面から戦わなければならない。今、病院全体の意識が一つにな

ったと感じている。

2020年2月よりは、新型コロナウイルスに振り回されている。幸い当地域では、地元に起因する感染はなく、2020年5月9日現在、感染者の入院もないが、疑い患者さんは毎日来院する。

当院の新型コロナ対策の実際を紹介する。

当院は玄関先にブースを設け、来院者全員の検温と詳細な問診表への申告を行っている。発熱者や問診項目に問題がある方には、普段は救急車の患者さんを受け入れる救急外来で個別に対処している。

具体的には、自家用車で来院した患者さんについては、車での待機をお願いし、

車での来院でない方は、救急玄関脇に病院のワンボックスカーを準備し、ここで待機してもらっている。

担当医師と看護師は当番制として、私も参加しているが、可能な限り少数で対処し、当然防護体制で行っている。

風除室に陰圧テントを一基、救急室はゾーニングを行い、陰圧テントを別に一基備えている。患者さんとの連絡は携帯電話で行い、歩行可能な方は風除室のテント内で診察、ストレッチャーの方は救急室内のテントに収容し診察、治療、モニターリングを行う。ケースによるが、医師が待機中の車まで出向き、新たな問診と簡単な診察を行い、来院の経緯、状況、大まかな様態をチェックすることもある。

必要により血液検査、PCR検査を行うが、CT等画像検査が必要な場合は放射線技師が防護着を着こみ、検査室まで運び検査を行っている。

入院が必要と診断された患者さんは、決められたルートで隔離病室に収容し、可能な限り一般患者さんとの接触を避けている。

現在当院では病棟の一角を感染症区域として、個室5室これに充て、この内の2床を準備・機材とスタッフの着替え・休憩室とし、3床を感染症病床として準備し、可能な限り一般病床との隔離を図っている。

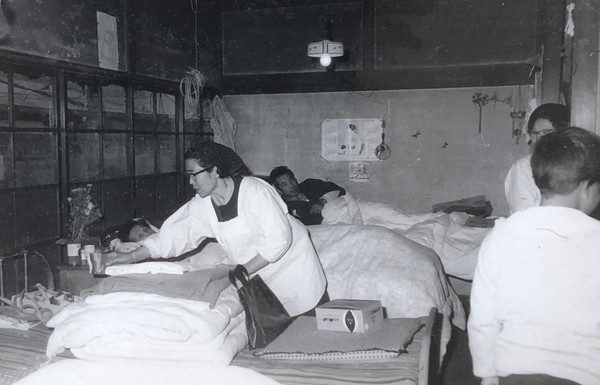

現在最も頭を悩ましていることが二つある、一つは入院が必要な新型コロナウイルス感染症疑い患者さんへの対処である。当然PCR検査を行うが、結果が出るのに1日半から2日を要する。これでも大分早くなったが、この間の看護が大変である。疑い患者さんと言えども、感染者と同様の看護、治療を行わなければならない。当然看護師、医師は完全防護体制であり、いったんレッドゾーン区域に入るとトイレ一つにしても大変である。しかも、感染の意味からも人員数の面からも、可能な限り少人数で対処しなければならないので、必然、緊張・拘束時間は長くなる。

もう一つは全くコロナ感染が疑われない患者さんの入院である。例えば緊急手術患者の感染の有無は現状では検査できないのである。新型コロナ感染者の実に80%が軽症あるいは無症状という。現場の思いとしては、新規の全入院患者さんへのPCR検査が望ましい。それでなければ院内感染を100%防ぐことはできないであろう。

ともかく、新型コロナウイルス感染症対策におけるストレスの中で、看護師・医師はじめ、スタッフ全員の献身的な仕事ぶりは、院長としてありがたく、頭の下がる思いである。

当院は当分の間、学会の指導もあり、検診・人間ドッグを休止している。また、歯科は救急患者を除き、診療制限を行っている。

一方で、可能な限り、一般の診療、手術、検査は続けて行くつもりである。何も患者さんはコロナ関係患者さんだけではない、要緊急手術患者・重症救急患者・癌患者等は命に係わるという意味では、当然コロナ感染者より重篤である。致死率はコロナ患者の比ではない。

コロナ如きに地域医療を崩壊させてはならない。地域の中核病院としての自負と気概を持って、最大限の努力を辞さないつもりである。

昨年11月に臨床外科学会参加の報告以来、院長ブログはご無沙汰であった。これは日本医科大学スキー部の50周年記念誌の作成とスキー部ホームページ作成のため、とても時間的余裕がなかったためである。やっと軌道に乗りはじめ、ホームページは未完成ではあるが公開された。

ご興味のある方は、「日本医科大学スキー部」で検索して頂き、ご覧いただきたい

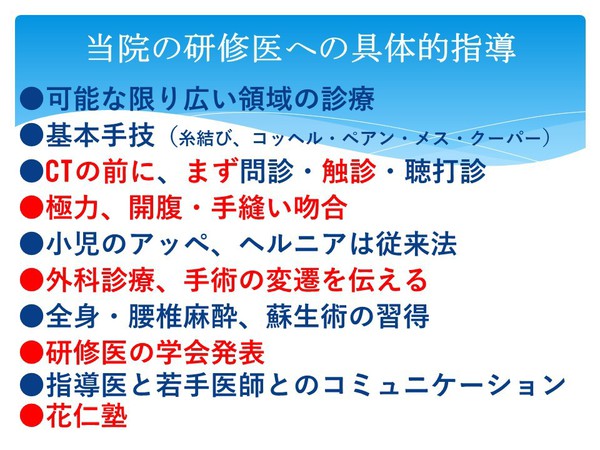

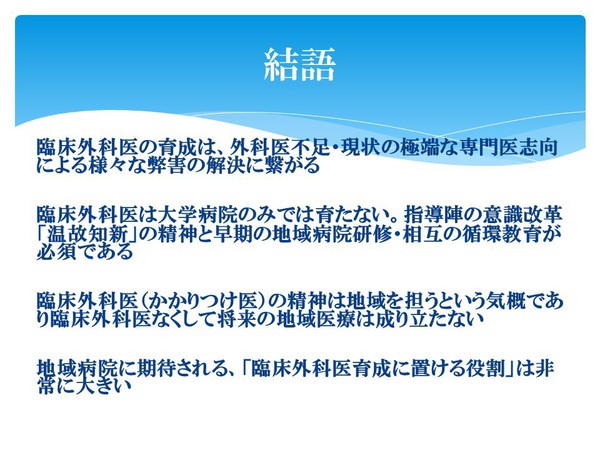

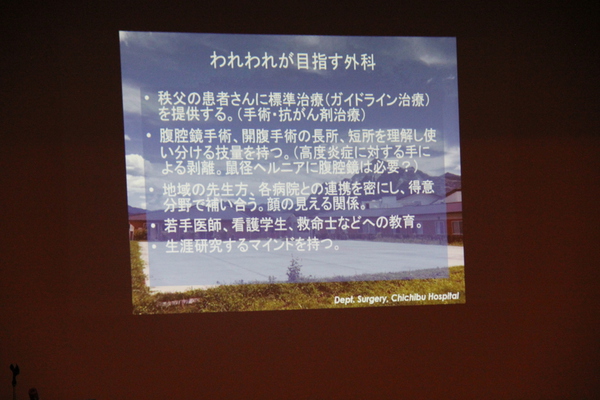

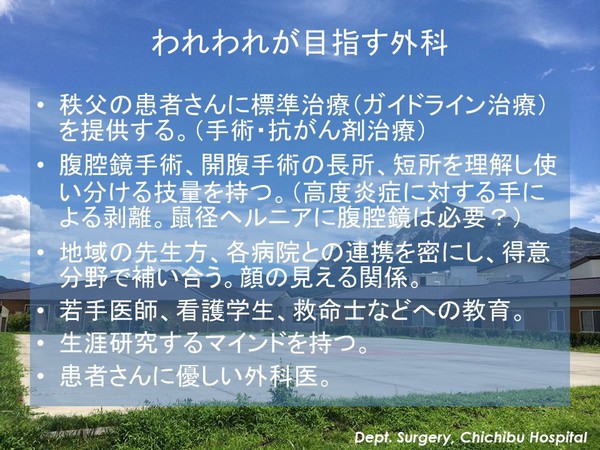

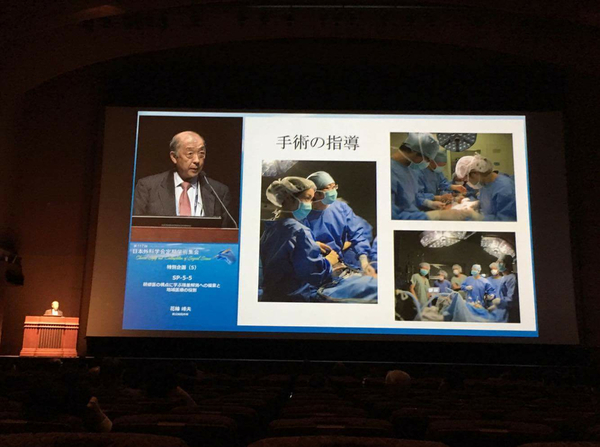

総会特別企画 地域医療を考える:今何が問題か? で

『臨床外科医を育てるための地域病院の役割』

と言うタイトルでしゃべってきました。

前日に高知入りし、夜は大勢の偉い先生達と一杯やりました。目的の一つである、藁焼きカツオのタタキ、ウツボのから揚げ、土佐清水のサバ、辛口の地酒をしこたま頂きました。

ホテルに帰ってからも部屋飲み、翌日は午前中の発表でしたが、座長も一緒に飲んでいたので、安心?して飲みました。

我ながら良い主張が出来たと思っています。拍手は一番多かったと自画自賛です。何故か?

「多分多くの人が思っているが、格好をつけると言えない事、又は全く無知なのかもしれません」を、私が研修医の生の言葉でズバリと言ったからでしょう。発表後に面識のない二人の先生が私のところへ来て、「涙が出そうでした」と評価してくれました。私のこのような指定演者としての全国学会での主張は3回目、フロアーからの意見を入れると4回目ですが、当たり前のことを、少しでも多くの指導医が気付いてもらいたいと思っています。

以下に発表内容を紹介します。

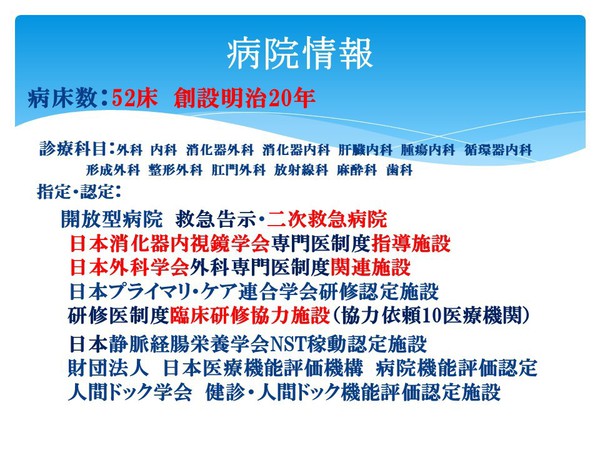

当院は埼玉県秩父市にある民間病院です。圏内に高次病院はなく、可能な限り地域完結医療を求められる環境です

8年前に市の中心より移転し、ヘリポートを併設しました。これにより、約10分で高次病院への搬送が可能となりました。

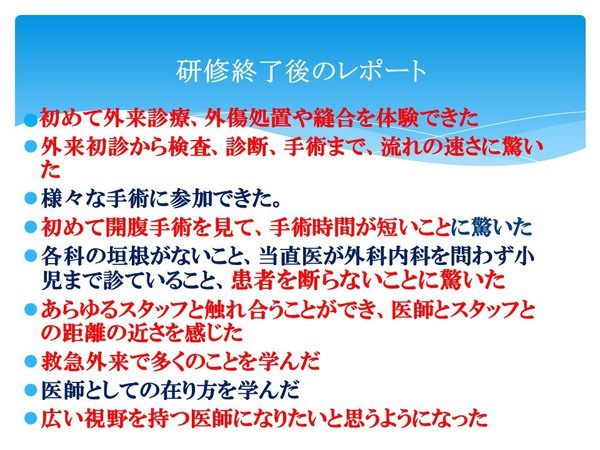

これは、研修後の感想文形式のレポートで、複数の人が、同じ趣旨のものを書いた文を要約しました 。厳選したものを紹介します。

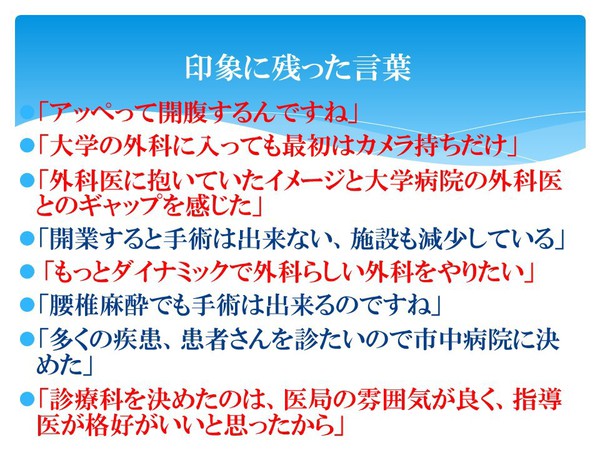

彼らは、我々から見ると当たり前なことに驚いていました。研修風景をバックに彼らの「生の言葉」を紹介します

癌の腹腔鏡や開腹手術も多く、小児の手術も行われ、自分が想像していた地域医療より幅広く、高い水準で医療が行われていることを知りました。初アッペ、ヘルニアをやらせてもらいました

外科医が全身麻酔から腰椎・硬膜外麻酔をやっているのに驚きました。 ちなみに、当院の外科医3人は麻酔標榜医でもあります。

私が感銘を受けたのは、できることは自院で治療する、という強い覚悟です。そのことを、すべてのスタッフが持っている事を肌で感じました。

自分は消化器内科に進みますが、上部はかなり出来るようになりました。血管造影・塞栓術、ERCP,PTCD等、大学病院と変わらないことに驚きました。鎖骨下よりのCV挿入を初めて見ました。

大学病院が不人気の理由も推察できました。ところで、研修医から見て、外科医は格好が悪いのでしょうか?

飲み会、沢山やっています。医療の事だけでなく、しゃべって、歌って、様々な彼らの考えを知りました。何度、彼らの言葉に驚かされたでしょう。今は彼らとの付き合いは、私の活力となっています。

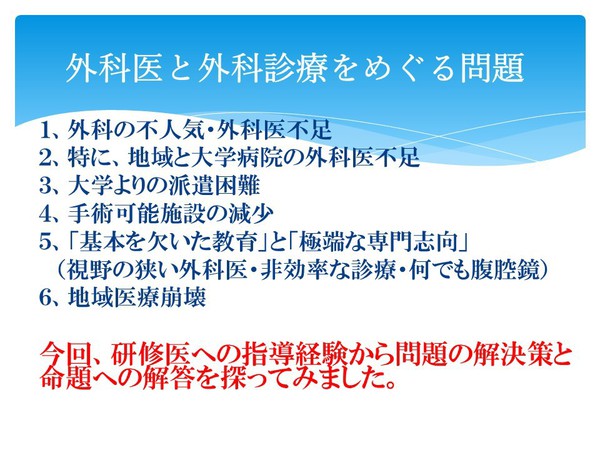

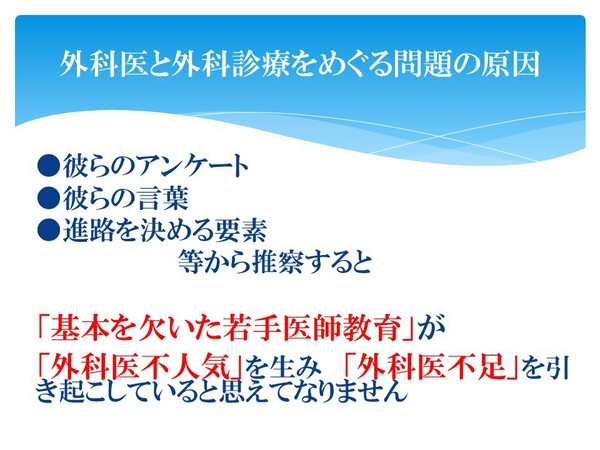

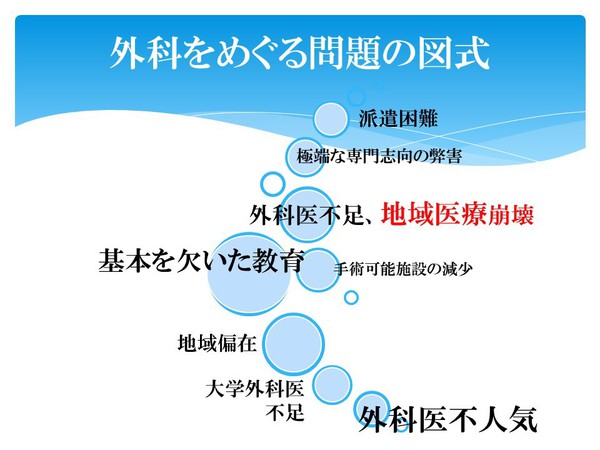

図の如く悪い連鎖に陥っています。地域医療の崩壊すら危惧されます

元々、医師臨床研修制度は「プライマリ・ケアの基本的な診療能力を身に着ける事」であり、新専門医制度も「医師の地域・診療科偏在が、重要な課題」としていますが、程遠い状況です

出来る限り、研修医の学会発表を指導しています

平成27年、主に研修医OBを対象とした塾、「花人塾」を開設しました。吉田松陰の松下村塾にかぶれたからであります。入塾資格は「志のある者」です。現在熟生は100人を超えました。

当院のイベントは全て知らせ、年に2回程、講演会やバーベキュー大会等を開催し、研修後のコミュニケーションも図っています。多くの研修医OBが当院を助けてくれています。進路・人生相談も、ありです。

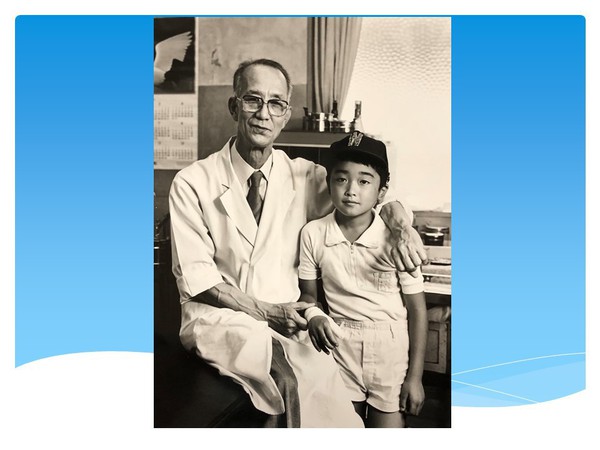

私事で恐縮ですが、この写真は昭和54年、父が、私の年齢と同じ72歳の時、医療功労章を受章した時のものです。父はインパール作戦に召集され、陸軍中尉として、野戦病院長を務め、九死に一生を得て生還し、当地で長く外科医をやっていました。患者の少年を抱く姿・両腕の浮きでた静脈は正に外科医の手であり、私には「かかりつけ医」を象徴している様に思えてなりません。

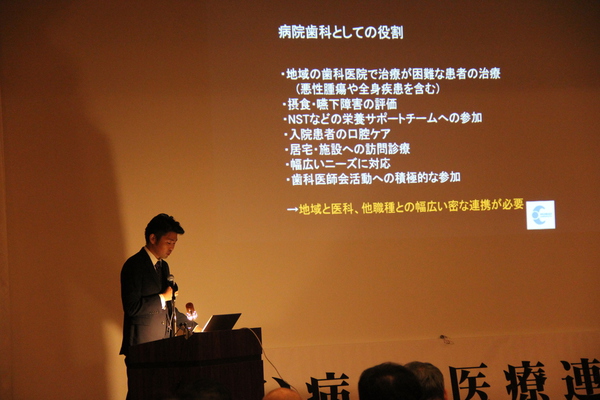

農園ホテルにて第11回当院医療連携会を開催しました。

久喜秩父市長はじめ医師会および歯科医師会の先生方、圏内医療機関のスタッフの方々、市会議員の方々、秩父市、保健センターの方々、秩父消防の方々、秩父看護専門学校他多数の関係各位の方々にお出で頂きました。圏外よりは総合医療センター、県立循環器呼吸器センターからもお出で頂き、総勢168人、有意義な連携会が出来ました。

心より御礼申し上げます。

~プログラム~

挨 拶

「昭和を振り返って・そしてこれからの秩父の医療の展望」

院長 花輪 峰夫

1)実績報告

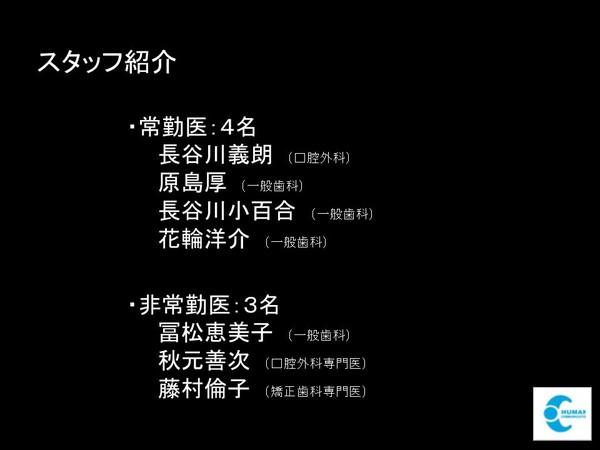

歯科部長 長谷川 義朗

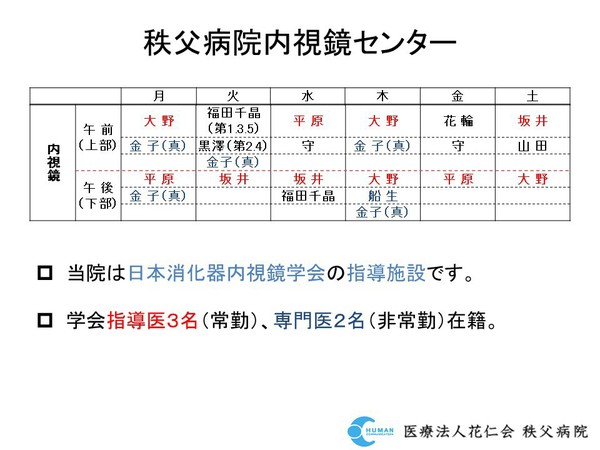

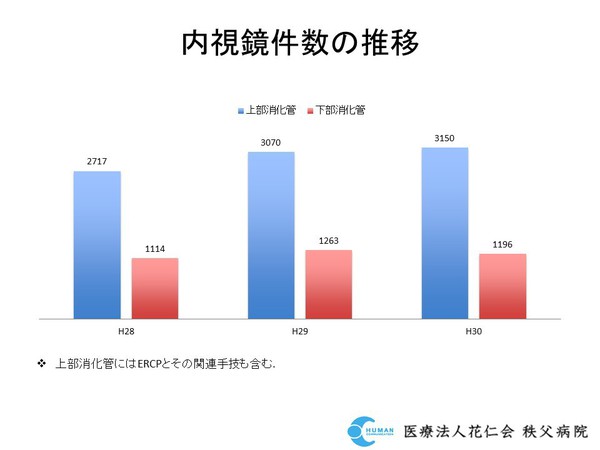

外科部長/内視鏡センター長 大野 哲郎

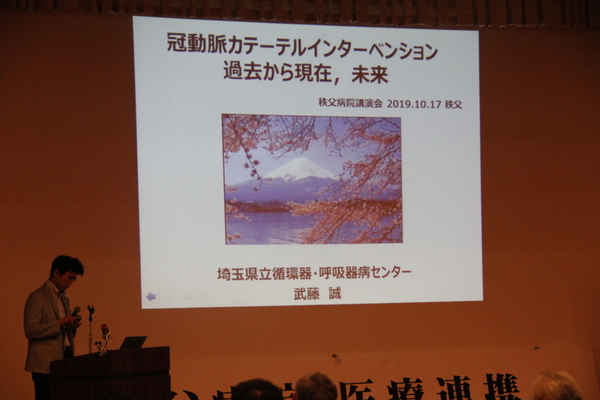

2)特別講演

座長 秩父病院副院長 坂井 謙一

「冠動脈カテーテルインターベンション~過去から現在~」

演者 埼玉県立循環器・呼吸器病センター

副院長 武藤 誠 先生

院長挨拶

昭和を振り返って・そしてこれからの秩父の医療の展望

本日は当院連携会に多くの方々にお越し頂き有難うございます。心より挨拶御礼申し上げます。

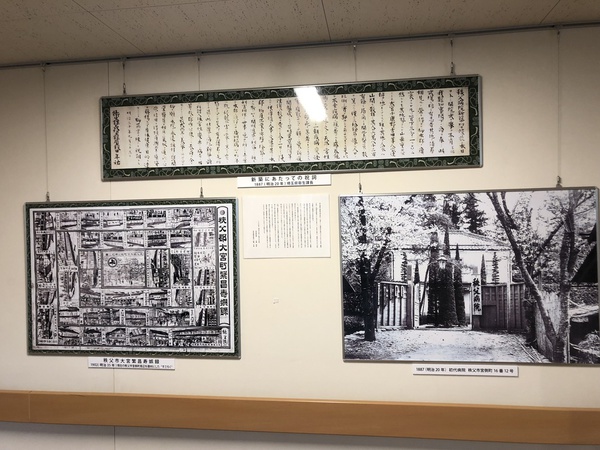

新しい元号に変わったこの機会に当院の医療連携の歴史を振り返って見たいと思います。

明治20年、当院の初代病院の開院式に埼玉県知事代理が祝辞として述べられた原稿が残っていました。これには、東京横浜間に数日を要したが今や1日にして往復可能となった、コレラがはやった、等々が述べられ、最終章に「願わくば当院を永遠に維持し郡内開業委員と相互に気脈を通じ持って公衆の信用を得、地域住民の身体健康の目的を果たすことを期待する」とありました。

正に明治20年にはすでに医療連携が叫ばれていたのです。

お手元の秩父病院だよりをご覧ください。この建物は大正時代に建てられた2代目の病院です。昭和12年、父が秩父に来た経緯とその頃の様子を載せました。

ここに書きましたように私の父、花輪吉夫は昭和12年に本人も予期しない経緯、「お前を秩父にやることにした」の一言で、突然秩父に来ることとなり、結果的に3代目秩父病院院長となりました。当初は医局の派遣医であったのです。

私が小学生の頃、当院では、よく医者達が徹夜麻雀をやっていました。夜間救急に備え、4人のメンツ待機していたのです。メンバーは外科、内科、婦人科等、大勢の医師会の先生方がいました。これは私が医者になってからも、続いていました。医療連携は今より緊密だったかも知れません。旧病院の隣には、高山歯科医院があり、口腔外傷ではよく父と高山先生が一緒に手術をしていました。私は医者になってすぐに、二次救急当直医として秩父病院に勤務しましたが、その頃より、整形外科は三上哲先生、婦人科は田中重次先生、岩田充先生、肛門外科は松田直行先生が当院に来て下さって、ご指導をいただきました。その後も同期の近藤俊夫には婦人科手術のご指導、奥野豊先生には、お互いの病院で何度も一緒に手術や麻酔をやらせて頂きました。帝王切開があると、婦人科の先生方が集まり助け合っていたと思います。私も麻酔医として何度も産科医院に出向いたものです。もちろんこの「助け合い」の流れは平成から令和になっても続いております。当院は開放型病院でもあり、片田、新井、金子幸夫・真美子先生、本間、岡部、石郷岡、船生、三上、原、水野、南須原の各先生方に専門外来や手術、当直、内視鏡をお願いしており、その他にも今日おいで頂いている多くの医師会の先生方に小児救急等で助けて頂いております。また当院では常に後方支援者と病院がありました。父の時代は新潟医大、当時唯一の手術書であった「新しい外科手術」の著者で、著名な外科医、慶應大学の井上雄先生、叔父の出身の東邦医大、私の母校の日本医大、恩師の田中映呉先生は、大きな手術には必ず来て指導して下さいました。片田、新井、水野先生の母校である聖マリアンナ医科大学からは、多くの外科教授に直接のご指導を頂きました。現在は埼玉医科大学、日本医科大学、群馬大学、県立循環器呼吸器センターであります。

さて、時代は流れ、平成を飛び越え令和、私の考える将来の秩父地域医療の展望をお話しします。

私の医者人生は半世紀にならんとしています。20年前までは、婦人科、整形外科を含め外科系と言える手術は、臓器に関係なくやって来ました。扱った手術は万を超えるでしょう。この間に医療は大きく変わりました。特にこの10数年は激変と言えるでしょう。医療は進化、専門特化しました。個人的には、少し残念ではありますが、私自身の扱う手術の範囲も大幅に縮小しました。20数年前、心筋梗塞は医者も患者さんも家族も死ぬ病気と思っていましたが、今は違います。脳卒中の治療も、今では迅速に治療すれば後遺症を残さないレベルまで来ました。一方で秩父地域は、これらの疾患に十分対処できず、将来も難しいと思われます。

国は地域医療計画の基、それぞれの地域での病院の役割分担を求めています。先日、全国で1652ある公立・公的病院の内、三割弱に当たる424病院を「再編・統合が必要」として公表しました。効率化、集約化は国の政策として確実に実施されるでしょう。

ただ、私はこれを決して悪いこととは思っていません。患者さんにとって全国水準の医療を受けられることは素晴らしいことであり市民の権利とも言えます。

今、当地域の医療を、患者さんの立場に立って考える時、我々医療者がはっきりと認識しなければならないことがあります。

それは地域で出来ないものと出来るもの、あるいは地域の方が良いものをしっかりと自覚することであります。

地域で無理な場合は、より早い高次医療機関への搬送こそ重要で、より緊急を要する疾患の場合は、地域内の二次救急病院等を経ない直接搬送がベストです。これは現在、実際に行われており、大きな効果をあげております。埼玉県では、今年度より脳卒中ネットワークシステムが整備され、収容医療機関が機能別に公表されました。将来的には心筋梗塞を始め、疾患別のシステムが整備されて行くでしょう。現状の二次医療圏にこだわらない、より広域的な対処が必要です。

次に地域でできるもの・その方が良いものについて私の考えをお話しします。

市民の多くが、地元での治療を望んでいることは確かです。この実現へのキーワードは医療連携です。地域の医療機関がそれぞれの役割を果たし、全体として総合病院の機能を持つことが理想です。秩父は他と比べ伝統的にこれが秀でていると思っていますが、この会がさらにこの絆を強くするきっかけになれば幸いです。

次に管外との連携についてですが、専門医を招き地域で診療や手術をしていただくことも重要です。今日ご講演を頂く県立循呼センター副院長の武藤先生と松尾先生の循環器外来、墨先生の血管外科外来、埼玉医科大学国際医療センターの畝川教授の癌化学療法、佐伯病院長の乳腺外来、埼玉医科大学病院の形成外科、山口教授からの大腸腹腔鏡手術のご指導等々です。現在まで、埼玉医大と日本医大からは外科、内科、救急、放射線科等より多くの医師の派遣と援助を頂いております。

市民の要望が有る限り、少しでも地域で治療することを諦めるわけには参りません。

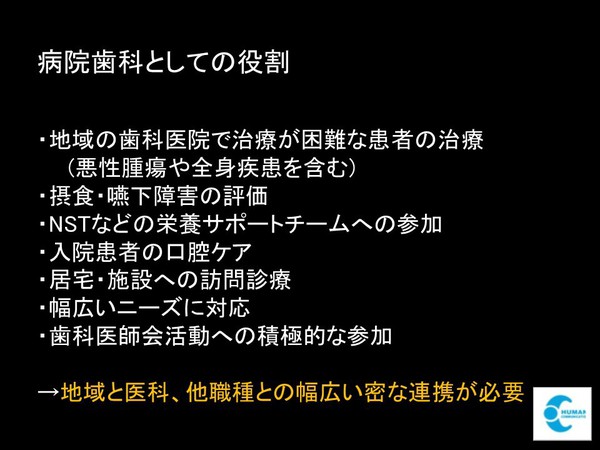

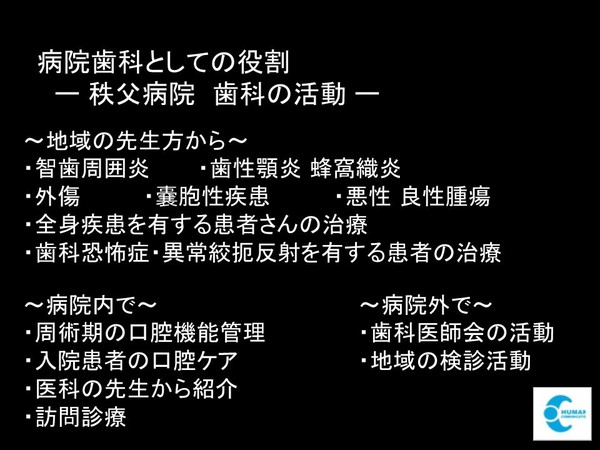

次に、当院でできるもの、当院の方が良いものについてですが、これは次の実績報告で大野外科部長と長谷川歯科部長がお話しします。

ただ、一つだけ、仮に私が心筋梗塞になったら、救急隊に「秩父病院に連れて行ってくれ」とは言いませんが、急性腹症と自分で診断したら、迷わず当院に行くよう指示します。消化器癌になったら、当院で手術をやるつもりです。それが一番安全と思うからです。

最後に、地域でしか出来ないもの、やるべきものを指摘します。それは検診と予防の啓蒙と実践であります。これは行政、医師会、医療機関、市民が一体となって行わなければなりません。当院も今後、疾病予防医療に全力で取り組んで行きたいと考えています。

少し長くなりましたが、令和に入ったこの機会に、温故知新の精神で昭和を振り返り、秩父地域医療の今後の展望について私見を述べさせて頂きました。

お集まりの連携機関の皆様と関係各位の皆様に心より御礼申し上げ、ご挨拶に代えさせて頂きます。

本日は本当にありがとうございます。

実績報告

歯科部長 長谷川 義明

外科部長/内視鏡センター長 大野哲郎

来月(2019年11月14日)高知で行われる第81回日本臨床外科学会総会に演者の依頼がありました。今回のセッションもまた、総会特別企画「地域医療を考える:今何が問題か?」です。

私は「臨床外科医を育てるための地域病院の役割」の演題で話す予定です。

私が地域医療について学会でお話ししたのは2015年の第40回外科系連合学会学術集会が最初で、この時はシンポジウムの指定演者兼座長として参加しました。この時のテーマは「外科系診療を取り巻く社会的問題」で私は「極端な専門医志向の弊害と対策・地域病院の役割」と言う演題でお話ししました。機能的医師不足、医師の地域および診療科偏在、若手医師教育の欠陥を指摘し、当院の実際の若手医師教育の取り組みを紹介しました。

2017年の第117回日本外科学会定期学術集会でも特別企画「今こそ地域医療を考えるー都市と地方の外科医療と外科教育の格差を解消するにはー」に指定演者として発表「研修医の視点に学ぶ格差解消への模索と地域医療の役割」と言う演題で話しました。

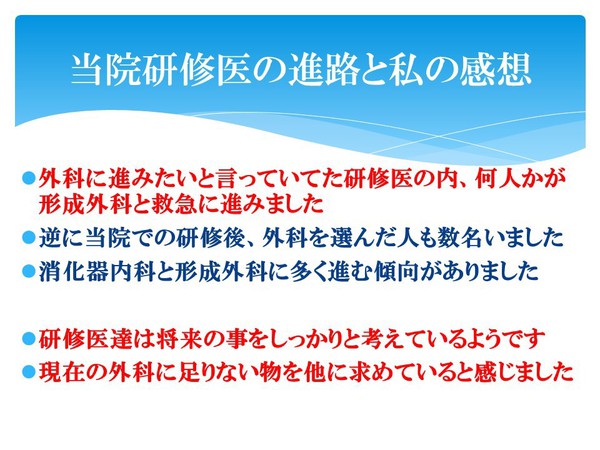

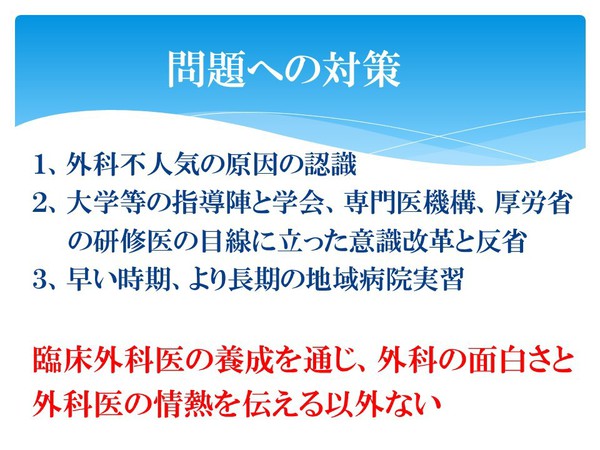

先ず、格差の元凶は医師の地域偏在と診療科偏在であると指摘しました。当院で地域医療を研修した研修医達の感想文(レポート)を分析し、その原因を探りました。そして都市と地方、大学病院と地域病院の格差と言うより、その違いにヒントを見つけました。結果、彼らが地域医療の実態と魅力を全く知らなかったことに驚き、同時に外科医不足・外科不人気の理由が現状の大学病院等の若手医師教育にあると確信し、早い時期から地域医療に触れることの重要性を強調しました。さらに、指導陣の資質と意識改革の必要性も指摘しました。

今度の高知での日本臨床外科学会総会の発表で、私は学会発表を最後にしようと思っています。臨床外科という言葉、その響きは私には快いものです。私は外科医であり、それ以上でも以下でもありません。臨床外科医を目指し、それを意識し、外科と名のつくものはこの半世紀の間、何でもやってきました。医者になって2年目、大阪で開かれた日本臨床外科学会に初めて参加した時のことが思い出されます。IVH、ERCP、PTC・Dに関係する演題が大変多かった記憶があります。この全てをマスターすることが新米外科医である私の最初の目標でした。

今、同じ学会の指定演者に指名され大変光栄であると同時に感慨深いものがあります。今痛切に感じていることを私の身の丈にあった言葉で訴えようと思っています。

以下に抄録を紹介します。

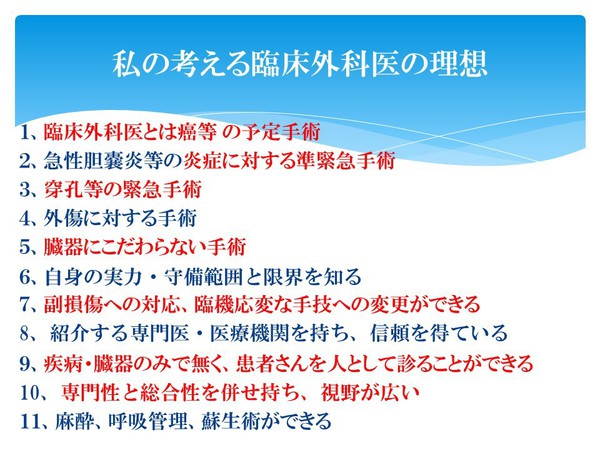

臨床外科医を育てるための地域病院の役割

近年の外科医療の変化は著しく、極端に専門特化され、手術は多くのデバイスを使用、何 でも鏡視下手術の様相である。一方で、医師の地域・科別偏在は顕著で、地域外科医不足 は地域医療崩壊すら危惧される。当院は新臨床研修制度発以来、地域医療研修として 170 名を超える初期研修医を受け入れている。彼らとの触れ合いを通じ、多くの驚きを体験し、 教訓を学んだ。この中から1外科医不足の原因2現状の若手医師教育の欠陥3地域医療研 修の重要性について提言し、具体策にも言及する。 「もっと外科らしい外科をやりたい」そう言った彼らの多くは救急科や形成外科に進んだ。 外科不人気の理由の幾つかを確認した。「アッペって開腹するのですね、こんなにすぐ終わるのですか」私にとって驚愕の言葉であった。地域医療で求められる臨床外科医が、現状 の教育方針で養成されるとは到底思えない。指導者の認識と資質にも苦言を呈したい。医 療の進歩に隠れた落とし穴、先進を追いかけ過去・経緯・基礎を知らず、問診・触診の前 に CT、臓器を見て人を見ず。手縫い縫合も糸結びも、クーパーやペアン・コッヘルの使い 方、手術の意味と手の感覚を知らない、あまりにも狭い視野と守備範囲しか持たない人は 臨床外科医とは言えない。かつて大学医局と地域病院間の若手医師の循環が多くの優秀で 全人的視野を持った臨床医を育てた。将来を見据え、今こそ地域病院研修の重要性とその 役割を再認識する時であろう。

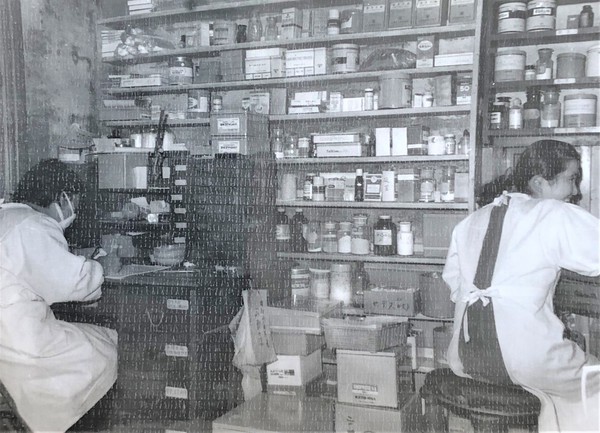

元号が令和となった。この機会に当院の歴史を改めて振り返って見たいと思う。詳細は創立110周年記念誌に詳しく記録してあるので、ここでは私の父、花輪吉夫が昭和初期に秩父病院の3代目院長に就任した以後の風景を徒然に、写真と共に振り返って見る。

昭和12年10月、当時、新潟医科大学の整形外科で修行中であった父は、突然、教室の主任教授・学長である本島先生に呼び出されたという。「お呼びでございますか」と父「お前を秩父に遣ることにした。秩父病院の院長が療養中の間、秩父病院の運営をやれ」「とんでもない私は行きたくありませし、到底できません」「何を云うか、お前ならやれると思うし、これは命令である」

このような事情で父は全く縁もゆかりもないこの秩父に赴任したのである。

その1

明治20年(1887年)に建てられた初代病院。その時の開院祝賀会で県知事の代理が読んだ祝辞。本物が院内に展示されている。明治35年の秩父郡大宮町寿娯録。

大正12年に建てられた2代目病院。昭和12年のこの病院より秩父病院物語を始めたい。

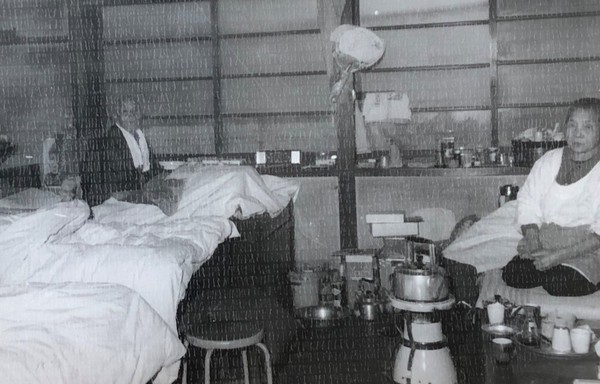

昭和12年父が秩父病院の3代目院長に就任した頃の風景である。最初の写真の一番左側と上の写真の中央は私の父で、左側は母と祖母である。父は恐らく30代前半か? 背景の大きな百日紅は移植し、今でも私の自宅で花を咲かせている。外科、整形外科、レントゲン科を標榜、電話番号は22番。

病院敷地は周囲の道より2から3mは高く、ちょっとした丘の上にあり、周囲の総てが石垣で囲まれていた。西側・県道側は病院への進入路に高さ5m位の四角い大きな大理石の二本の門柱があった。玄関には4×10m位の緩やかな坂を上る。坂は丸く刈り込まれた植栽が植わった石垣に挟まれていた。病院は木造づくりであったが、正面はタイル張りの二階建て、おしゃれな飾り屋根があった。いかにも大正モダン建築といった風情である。もっとも、私はこの屋根は知らない。私が生まれる前に、この屋根は火事で焼失していて、もっとシンプルになっていたのである。しかし、これ以外は私の記憶の中の病院と変わっていなかった。玄関の両脇には大きな丸石が鎮座して、その横にバランス良く刈り込まれた植栽。これも今では味わえないであろう「外来入り口」と言った雰囲気を作っていた。玄関入り口の狭さは茶室の様でもある。私が育った自宅は、正面に向かって左側にあり、木造平屋の日本家屋で、洋風の離れがあった。病院との間には、庭があり、真ん中に池、向こうに小さな社、手前に大きな木蓮と梅の古木が植わっていた。木蓮は現病院の敷地に移設し数年は元気であったが、一昨年に枯れてしまった。梅の古木は現病院のヘリポートの脇で、昔とまったく変わらず、毎春見事な花を咲かせている。自宅の母屋より病院へは、細い外廊下でつながっていた。

東の裏側、秩父神社側は、もろに木造の板張りで、これはこれで雰囲気があった。ここは「柞通り」に接し、向こうは秩父神社の森である。裏から母屋に入るにはやはり石段があった。

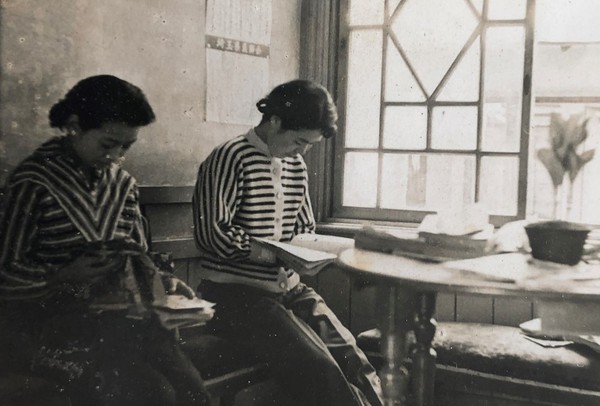

待合室

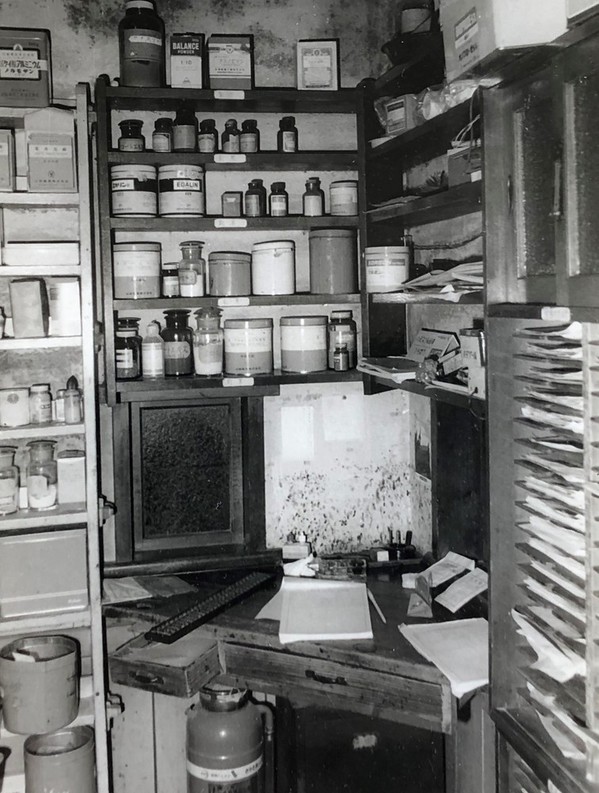

薬局

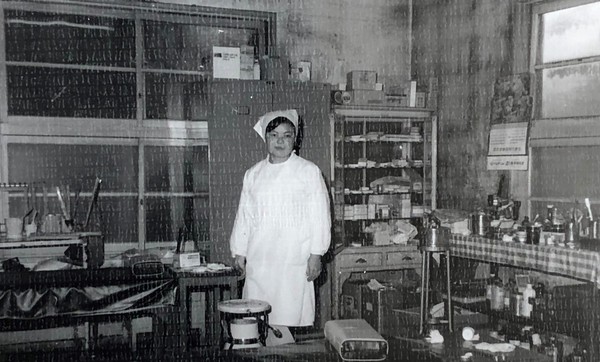

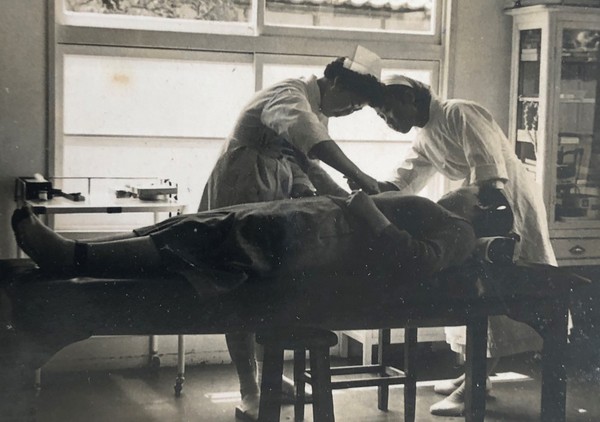

処置室

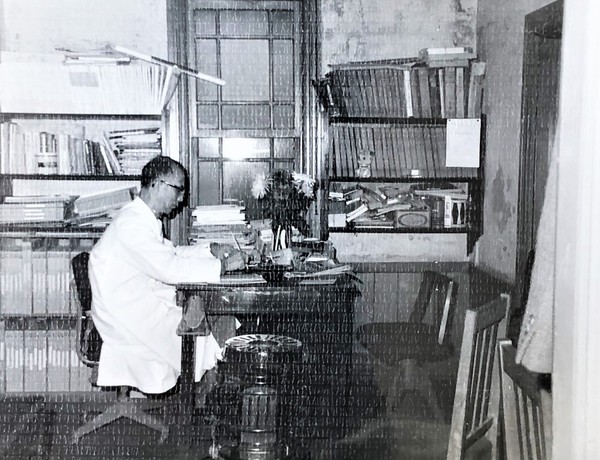

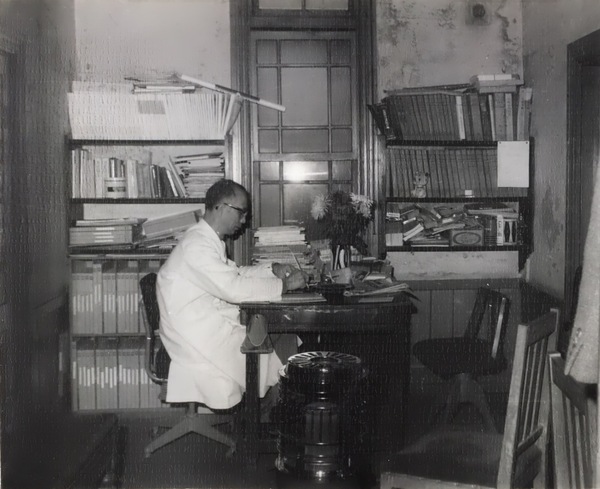

院長室

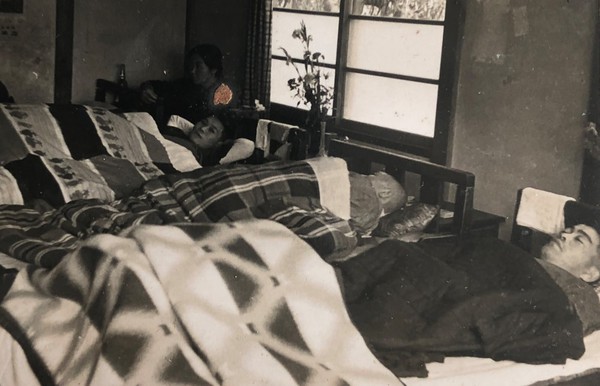

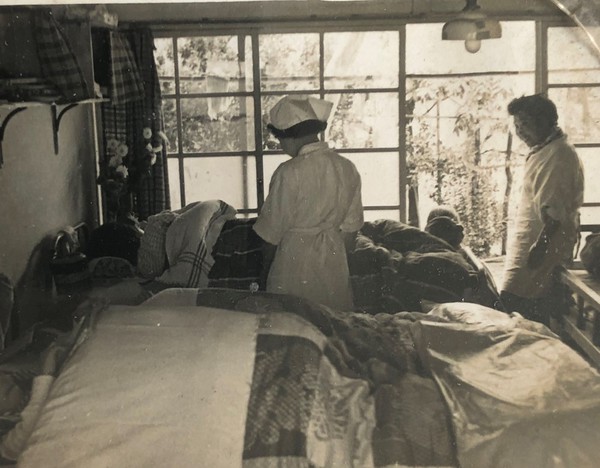

病棟

病室

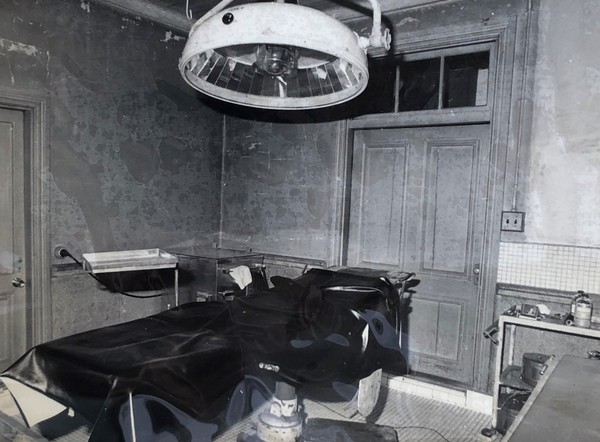

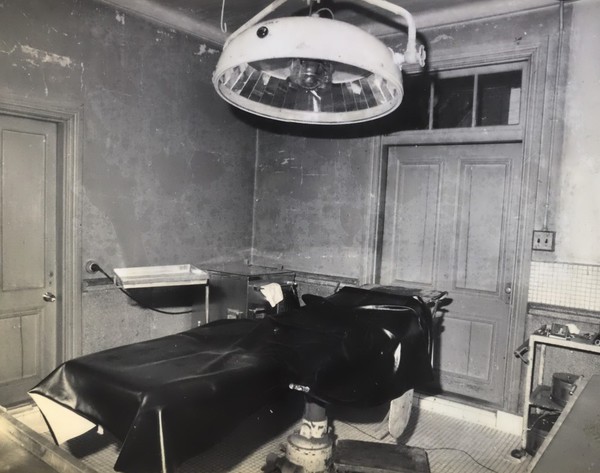

手術室

急な階段

玄関のある中央は2回建で、玄関の奥は待合室、診察室、薬局と会計室、ここは小さな窓があり、待合室を繋がり、患者さんとやりとりできる。二階へは極端に急な階段を上らなければならない。二階には、応接室と看護婦さんの寮があった。

薬局の薬は今より品ぞろえが豊富である。病室はいつも家族が付き添っていた。病室内に石油?ストーブは今では考えられない。処置室はいかにも外科病院という感じで、手術室の無影灯は実に趣がある。

外科医師スタッフ看護婦さん達の充実ぶりは、今と変わらない。父、片田良行先生(片田医院・片田隆行先生の父上)、武島龍雄先生(元武島医院院長)、小泉忠彦先生(私の叔父)、豪華な顔ぶれである。

記念誌作成に向けて、OB・現役、同門の全ての人たちにこの企画への参加をお願いしたいと思います。

今回の企画の趣旨を、総ての日本医科大学スキー部同門の皆様にご理解賜りたいと思い、個人的ブログに載せました。

ご寄稿・写真・資料の提供、ご寄付をお願いしたいと思います。

これはあくまで一スキー部OBとしての個人的文章・お願いでありますが、この企画を思い立った一人として、皆さんにお願いするのに一々口頭や手紙では大変です。「私のブログを見てください」との戦略です。ご理解頂きたいと思います。

平成31年1月私は久しぶりにスキー部の0B戦に参加した。多くの若い部員がいて実に盛況であった。

卒業後しばらくは、さすがに本業・外科医の修行に忙しくスキーをやる機会はなかった。それでも、30歳を過ぎる頃には、またスキーを始め、今度は深雪にハマり、妙高の関山に小さな山小屋を購入し、家族や仲間たちとスキーを楽しんでいた。

スキー部のOB戦が何時頃から始まったか、私にははっきりとした記憶がないが、十数年前頃?から、石打で行われるOB戦に参加するようになった。以前は同世代や私より先輩の参加もあったが、残念ながら近年参加した2回のOB戦は私が一番年寄り、つまり最高学年で世代の違う少数の若い0Bだけとなってしまった。

この写真は10年前、まだ鴇田先輩が元気であった頃のOB戦の前夜祭の時のものである。従って、なんとなく参加を見合わせるようになっていたが、今年は何人かのOBや多くの現役と一緒に大いに酒を飲み、大変盛り上がったのである。この時の様子は今年2月に、このブログに載せたのでご覧頂きたい。この時、現在の0B会長である中西一浩先生(S61卒・麻酔科)や斎藤糧三先生(H10卒)、そして同世代の後輩である中山康子先生(旧姓岩瀬・S49卒)等と楽しい時を過ごす中で、スキー部創設期の話、大会や辛かった合宿の話に花が咲き、同時に我がスキー部がすでに50年以上が過ぎたことに気づいたのである。そして実際にスキー部を創設した故・鴇田典夫先生達(S44卒)のご苦労と鴇田先生のスキー部に対する愛着にも改めて気付かされた。

今、記憶を記録として残さないとスキー部の歴史が消えてしまうと私は思った。あの懐かしいレースや合宿、スキーに明け暮れた生活、それぞれのスキーにかける思いが、総て過去のものとして忘れ去られてしまう。医学部のスキー部として、現役の学生達・若い医師達に伝わるべきものも消失してしまうと思った。自然と記念誌作成へと話は進んだ。当然の流れであったと思っている。

日本医科大学のスキー部は私が入学した予科1年生の時、つまり昭和41年に創部された。それ以前の何年間かは同好会の様なものであったようで、山岳部から独立したと聞いている。

現状報告

この企画はOB会長の中西先生を中心にOB会が主体となり、スキー部内に事務局を作り、実行して行くと理解しています。

現状はその準備段階で、原稿、資料の期限は今年(令和元年)12月末、発刊は来年(令和2年)春を目指したいと思っています。

私はすでに先輩後輩を含め、20名を超す、知っている限りの同門の先生方に電話でご協力をお願いしました。皆良い感触でした。

特に先輩方には口頭でこの企画の賛否を相談しましたが、全員が歓迎の意向でした。

大関正知先生(S44卒)は初代あるいは2代目のスキー部主将ですが、ご相談したところ、すぐに原稿を郵送して頂きました。題名は「日本医科大学スキー部創部顛末記」で当時の様子、ご苦労が詳細に綴られています。私はこの文章を貰ってしまって、後に引けないと痛感しました。

また、青森の川島信二先輩(S46卒)と同級(S47卒)の鈴木次夫先生は東日本・関東大会と合宿の場所、時期等を老脳に鞭打って、懸命に思い出し、連絡してくれました。もうほとんど原稿が完成しているのではないでしょうか?お疲れ様でした。

平成31年4月20日に東京麻布十番の齋藤先生のお店で最初の打ち合わせを行いました。

参加者は小川研一先輩(S46卒)、鈴木次夫同級生(S47卒)、花輪(S47卒)、中西一浩OB会長(S61卒)、中山康子(49卒)、斎藤糧三(H10卒)、井上正章(H31卒)と現役主将、来期主将、来期主務の3人、計10人です。

いずれ近いうちに事務局より、OB 会と会長名で正式な連絡がされると思っています。その節は宜しくお願いします。是非同期世代にも声をかけて下さい。

以下の文は皆さんが少しでもその気になる様に、現時点での私の原稿の抜粋を載せます。

『まず、古い写真を捜してみた。スキー部の時の写真はなかなか見つからない。今年の5月の10連休の前半は仕事と写真探しで終わった。ついでに昭和初期の病院の写真が出てきたが、自分が滑っている写真、レースの写真は無いものである。病院の写真はホームページの院長室で秩父病院物語として連載することとした。本題のスキーの方は中学の時の写真と、かろうじて、スキー部の夏合宿の写真が出て来た。

私は5歳位からスキーを始めた。その頃のホームゲレンデは、あの川端康成の小説「雪国」の舞台となった越後湯沢である。

中略

そして日本医科大学入学、スキー部に入った。その時の様子を振り返って見る。入学後すぐに、市川の教室に1年先輩の黒川民男さん(スキー部と水泳部を兼ね、ヨット同好会・部を立ち上げた方)がクラブの勧誘に来た。「君、水泳部に入らない?」私は高校では水泳部の奴より平泳ぎでは早かったので、いつか神宮の屋外プールで泳いでみたいと思っていたので、すぐに快諾。「冬はスキーはどう、やったことある」と先輩。「ええ、まあと一応格好をつける」正直、「医学部のスキー部なんて」という自惚れはがあったが、当然喜んで入部した。

中略

私は、高校時代は山岳部に所属し、特別に冬はスキーを許されていた。高校2年の時、NHKのドギュメント番組、現代の映像という番組に我がクラブが取材を受けた。そのタイトルは「高校山岳部・しごき」であった。毎月トレーニング山行があり、ザック(キスリング)にブロックを積み込み30キロの重さを背負って山に登った。中央線から入り、東海道線に出るという、南アルプス全山縦走もやった。従って、今でもスキーが一番強かったのは高校時代であったと思っている。さて、スキー部での成績は自分の自信とは程遠いものであった。入賞はできたが、優勝は出来なかった。

中略

振り返って、スキー部での成績については、悔いが残るが、高校時代と比べ、たいしたトレーニングもせず、半分以上は他の趣味にエネルギーを費やしていたので、当然の結果であったと思う。負け惜しみであるが、せめて厳しいコーチが欲しかったと今更ながら思うのである。

中略

しかし、存分に学生時代を謳歌したと思っている。

関東、東日本のレースはもちろんであるが、春夏の合宿、仲間の骨折、大会に向かう途中の事故、等思い出せば切りがない。

中略

ともかく春・夏スキーができるところは、ほとんど行ったと思う。時期や順序は不明な点が多いが、そのうち発刊までには詳細が分かるであろう。でも私を含め、多少の認知が入っていてダメかも知れない。急がねばならないと思う(笑い)

中略

月山、乗鞍、鳥海山、立山(雷鳥沢)立山(剣沢)、八甲田、八方尾根には行ったと思う。私が主将の時の夏合宿は立山(剣沢)であった。後ろの山は剣岳である。この写真はたぶん夏合宿の下見に江尻一成君(S50卒)と立山を訪れた時のものである。

この年の合宿所は劔沢小屋であった。室堂から雷鳥沢を上り詰めるのであるが、予想外に時間がかかった。遭難寸前?であった。部員は女子(中山先生)を含め、山登りは皆素人、小屋についたときはすでに真っ暗であった。10時間位はかかったか?板と竹のポールを背負って登った。ただ山形出身の仁科君(S51卒)は頼もしかった。そしてその夜、この小屋のかろうじて輪郭が映るテレビでアポロ11号の月面着陸を見たのである。従って1969年(昭和44年)7月20日、アメリカ東部夏時間の午後4時17分に剣沢小屋にいたことは間違い無いのである。

春合宿では鳥海山の「肩の小屋」に1週間閉じこもった。山女(やまじょ)のお姉さん?と小屋のご主人のおじいさん(多分おじさん)がいて、二人ともとても親切であった。午前1回、午後1回、頂上まで登り、一気に滑り降りた。

毎日同じ顔を見、同じ飯を食った。最終日にはお姉さんが女の子となり、とても可愛く見えた。毎夜、彼女に教わった歌を歌った。

「ここのお山は日本一、出羽富士の名〜ある鳥海よー。肩の小屋より白糸見ればー、東に月山、蔵王山。峰の白雪、白雪や〜、夏でも消えやせぬ、夏でも消え~ぬー」まだ覚えていた。確か2番、3番もあったが、もう思い出せない。

中略

私のスキー歴は六十数年、今も年に数回は滑っていて、私の生活には欠かせないものになっている。私からスキーを取ったら何が残るのだろうか?今では健康維持が最大の目的ではあり、シーズン初めに必ずノーストップで緩やかな長いコースを滑り、ブーツを脱がず、足の痛さを懸命に堪える。これができると又今年も滑ることができると自身で確信できる。私の生き方のモットーは「いつも冒険心を持つこと」しかし、本業の医療では不謹慎なので「チャレンジ」としている。いつまで続くことやら?

オリビアを聞きながら、ただただ長く大きく滑る。なんとも気持ちの良いものである。

いつだったか、現役部員に尋ねたことがある。

シーハイル」て知っている?と。「いいえ」

我々はいつも最後に「日医―ファイト・ファイト、シーハイルシーハイルシーハイル」で締めたんだよと私は答えた。スキー万歳という意味である。Chiheil ドイツ語らしい。

中略

フランスのアルペンレーサー・ジャンクロードキリー、オーストリアのトニーザイラー、いずれも回転、大回転、滑降のオリンピック3冠王であるが、もうそんなジャンルや種目別もなく、オールラウンドプレーヤーは存在しないようである。まるで最近の医療と同様、専門特化している。スキーの歴史もなかなか面白い。

最後に、現役部員の皆さんに一言。

スキーは歩ける限り一生できるスポーツです。全身運動なのが良い。健康維持には最適です。何より爽快でスリリング。そしてスキーには歴史と文化があります。現役の皆さんも自身の人生にスキーという彩りを加え、スキー文化を伝えて下さい。

そうそう、私にタイムレースで負けた選手は秩父病院に研修に来る約束、忘れないで下さいね。

今までに日本医大の研修医は百人近く当院に来ている。OB戦で私が勝った部員は2、30人はいるはずだが、スキー部OBで当院に来た研修医は飽本、井上の両君だけです。彼らは全然私より早かった(笑い)

今後、このホームページの院長室、「秩父病院の歴史」カテゴリに、当院の歴史を懐かしい写真と伴に紹介しようと思います。

令和になり、当院廊下ギャラリーも一新しました。長い間、素晴らしい写真を提供して下さった「秩父愛鳥会」の皆様には心より感謝申し上げます。

病院の周囲は今、ポピーや様々な花が咲き乱れています。そろそろツツジやニッコウキスゲも咲きそうです。

今回より元号が変わり令和となった機会に、時代を逆走し、幸いに残っていた昭和初期の古いアルバム(主に故井上久先生が撮影して下さった)から当院の昭和の風景を取り出しました。古き良き時代?を感じます。今後、定期的に平成23年の新病院移転までの当院の風景を展示して行きたいと思います。

また、ギャラリーには職員が撮った写真も展示しました。

院長室

手術室

病室

薬局

先日、三十数年ぶりに研修管理委員会出席のため、日本医科大学武蔵小杉病院を訪ねた。私は47年前、当時日本医科大学第二病院と言っていた、この病院の外科に入局した。そして故田中映吾先生の元、医師・外科医としての全てを教わった。手術は臓器の別なく外科と名のつくものは、心臓以外はなんでもやらせてもらった。消化器に限らず、乳腺も甲状腺も肺も小児もやった。形成も脳外も整形も麻酔もやった。そんな時代と環境であった。

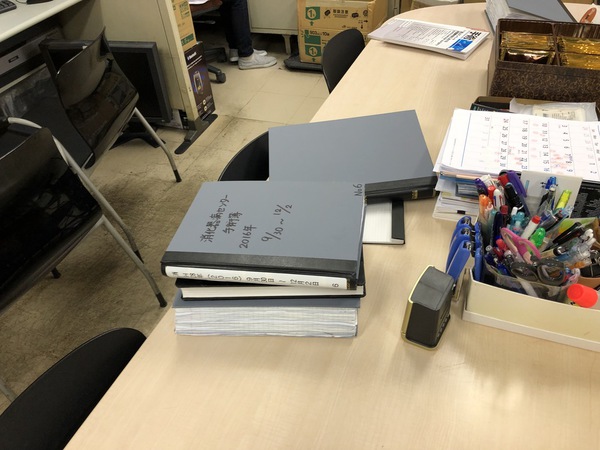

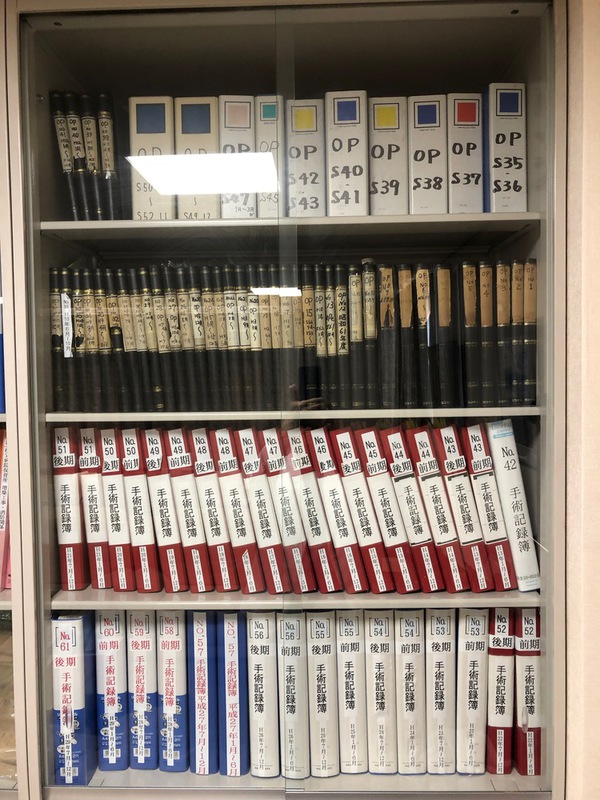

新丸子と武蔵小杉の駅や街は当時の面影は全くなかった。病院そのものも、私の知らない次の建物に変わっていたが、隣のグラウンドでは新病院新築移転とのことで、ちょうど地鎮祭が行われていた。診療科は内科も外科も、臓器別・専門科に細かく分かれていた。時代の流れを痛感した。しかし、私の主戦場であった3階建ての古い病棟のみ残っていて、医局と会議室はここの旧病室であった。医局の机の上に手術簿が無造作に数冊置いてあり、あとは棚に並べてあった。懐かしいOP簿である。当院も20年前まで、これと全く同じものを使っていた。パラパラと見開いて見た。しっかりと手術記録・所見や手技の絵が描かれていた。何かとても嬉しい気持ちになった。

「懐かしい第二病院の病棟 」

会議の前に消化器外科部長・谷合先生を表敬訪問した。50代の若い教授であった。もちろん彼を含め、この病院には私と一緒に働いていた人たちはもういない。それでも同窓であり、また同じ外科医でもあるため、お互いの知人は多く、楽しい有意義な話ができた。

「まだあの手術簿を使っているのですね。しっかり絵を描いている」と私。「そうです。手術後の記録、手術を振り返り絵を描くことは外科医の基本です」と谷合教授。「絵を描く事により解剖と手技をより理解できます。反省もできる、次はこうしようとか、絵を描かない外科医は進歩しませんね」と私は調子に乗って話した。

「武蔵小杉病院の手術簿1」

時代は流れても、変わらないものもある。変わってはいけないものがある。今日来てよかったとつくづく思った。秩父に帰った次の日、医局秘書さんに電話し、私が手術に入っている手術記録のコピーが欲しいとお願いした。おそらく1000件を下らないと思う。今でもその当時にやった手術の断片が脳裏に浮かぶことがある。肺癌の手術を最初にやったのも私だったと思う。若かりし頃の自分の手術記録を見てみたいと思うのは私だけであろうか。

「武蔵小杉病院の手術簿2」

最近、自分の歳を意識する機会が多くなった。そう、10年くらい前まではあまり意識したことはなかった。振り返って、肉体的体力を除けば自分がもっともエネルギーがあり、気力・胆力が充実していたのは、還暦の前後の頃と思う。論文を5編書き外科指導医の資格を取ったのもこの時期、意を決して病院を移転したこと、空を飛んだのは60歳を過ぎていた。

しかし、55歳であったか、スキー場のリフト売り場でシニア割引になった時、流石に悲しい気持ちになった。でも、この時はまだ「得した」と思う方が優っていた。

何年か前、山手線で席を譲られたことがあった。「結構です」とムッとして断った。あんなに悔しいこと、ガッカリしたことはなかった。心にグサッと何かが刺さった。「お前はジジーだ」とどめを刺された瞬間であった。

若者は子供達から「お兄さん・お姉さん」と呼ばれていて、ある時「おじさん・おばさん」と呼ばれるようになる。これはこれでショックである。

最初の孫の時は絶対に「おじいさん」とは呼ばさず、「グランパ」と呼びなさいと叱ったが、結局「じーじ」となった。2番目の孫はとうとう「おじいさん」と私を呼ぶ。今は悲しくも悔しくもない。なぜなら家系図的にも正真正銘の祖父なのだから。ただ他人に言われ、これを当たり前とし、許容した途端に、年齢以上に気持ちが老いるのである。悔しいと思い続けたいものである。

先日、教授の退任慰労会に出席した。教授の定年は65歳が一般的だが、私より6歳も若い。学会の重鎮の先生達の挨拶、どの方々も立派で偉そう、当然年上に見える。私の席は主賓に近い上席で、乾杯の後、最初に挨拶をした。今、現役でバリバリやっている教授達は55歳位が中心という。16歳も年下である。偉いお年寄りの先生方が多いなと思っていたが、ふと、200人からいるこの会場の出席者の中で、年齢は上から数えて3本の指に入るのでは?自分の年齢と立場を改めて意識した瞬間であった。俺はすでに終末期の医者かとも思った。一方で65歳の退任は若すぎるとも思った。

「慰労会」

誰しも、年齢による肉体的衰えは20代を過ぎた頃より感じるであろう。この感覚はスポーツをやっていると顕著である。しかし、衰え方は人により全く違う。ここで負け惜しみを言おう。今年の2月何年かぶりに、大学のスキー部のOB戦に参加した。現役の6割には勝った。もしも来年レース前に1週間ポールの練習をやれば、3番目位のタイムは出せると思う。研修医との腕相撲でも、6割位は勝っているので。勝率9割は筋トレ次第で可能である。しかしこれら肉体的能力は年々必ず衰えて行く。もう着岸の時、船を蹴って岸壁に飛び移ることは出来ない。

「20年前までの当院の手術簿」

では医者としての衰えはどうであろうか?これも負け惜しみかもしれないが、私は壮年期がピークであったとは思っていない。私は一般の定年の60歳、教授退任の65歳をとうに過ぎたが、現役を続けている。医療は急激に変化・進化ししているが、懸命に遅れない様努力しているつもりである。多少おこがましいが、私は理事長としての病院経営と院長としての役割・雑務、そして一臨床外科医としての仕事を一貫して行ってきた。私は歳をとったが、その分経験を積んだ。診た患者さんの数、手術の件数、範囲は大学の教授達には決して負けていないと思う。一般的定年の年齢より現在までも、それまでの延長上にある。良くも悪くも、私の様な医者はいないと思うのである。そして、手術の腕と思考はまだ伸びると信じている。なぜなら、根本的に私は手術が好きであるし、新しいものに興味がある。そしてこの半世紀に近い外科の歩みを、現場で体験してきており、継時的に過去と現状を比較できるからと考えている。それは手術のジャンルとか手技とかだけではない。私の性根は強欲と我儘と思っている。

「当院の手術簿・私の財産」

さて、医師として私の今後の役割、目標であるが、最近はっきりと見えて来た気がする。それは若い医師達への指導である。いや、伝える・見せるといったほうが良いかも知れない。

初期研修医が当院に来だしてから十二、三年になる。彼らの大学での指導医は私の息子より若いであろう、教授にしても世代が全く違う。指導者を含め若い人達は、今を知ってはいるが、過去は体験していない。新しいことが、すなわち進化・進歩・良いことではない。良いことは過去と比較して初めて分かるのである。今の教育体制では、若い医師達が自身で良し悪しを判断する機会や環境は少ないであろう。

だからこそ、私の様な医者に、出番が回って来たと感じるのである。ありのままを見せてやろうと思う。自慢も反省も外科医のやるせない気持ちも・自分の背中を見せたい。これは研修医のみに言うのではない。あとは彼らの勝手、見るものの性格・資質であろう。これからは「新しさ」に遠慮せず、今まで以上に自分の考えを主張しようと思う。頭と目と指先が動くうちに、堂々と私の体験を示し、残さなければならない多くのことを伝えるべきと思っている。もう我慢はしたくない。

121 ~ 130件 / 全226件