花輪理事長の独り言

その3

『平成23年9月26日に定住自立圏構想の一環として「ちちぶ医療協議会」が発足した。これは「地域医療を地域の基幹インフラと据え、医療に対する需給ギャップの解消を目指した事業を実施し、秩父定住自立圏の制度を活用して、地域医療の維持・向上を図ることを目的とする」と言うものである。当時私は、定住自立圏構想には少なからず関わってきており『これは正に官民一体となり関係者が総力を挙げて地域医療の難題に取り組む体制が作られた』と大喜びしている。加えて、『このちちぶ医療協議会が単なる机上の空論や既成概念に囚われた形式だけのシステム、補助金消費のための旗振り事業に終わらない』ことを期待すると書いている。『何をか言わんや』が今の心境である。

夜間二次救急輪番体制が7病院から3病院になってしまったことを懸念し、私は「自治体病院の勤務医の先生方にも、民間病院の救急医療等をご援助頂きたい」と訴えて、今こそ管民の別なく『地域全体で地域医療を守る』ことを提唱している。今にして思えば、実現すべくもないが。

ただ現在も続いている、医師会の先生方の救急へのご援助は誠にありがたく、感謝に堪えない。

救急医療に関連して、埼玉県赤十字血液センターにお願いし、当地(当院)に血液備蓄ができる様になったことは当地域の医療にとって非常に有益で画期的なことと思っている。血液センターには結構強引にかけあった。地域の特性を十分理解してもらった結果である。念願が叶い、これで産後の大出血等に対し、より迅速な緊急輸血が可能となった。

私は医師会長を一期2年でやめたが、その理由は決して、疲れたとか、オーバーワークとか、医師会に嫌気がさしたとかではない。この時期は病院の移転と重なっており極めて多忙ではあったが、最も気力が充実していた時期であった。様々な思いを凝縮した結果である。ただ、僅か2年の医師会長の仕事であったが、看護学校の校長職も含めて私にできることは総てやったと思っている。この内、何が有効で、何が意味を為さなかったか、未だに自分にも正確な判断できていないが、いくつかの良い仕事もやった。ともかくその時点ではやり切った感はあった。今にして思えば中途半端ではあったと思うものも多くあるが、思う様には行かないものである』

今回はこれくらいで良かろうかい チェストー!!!

その2

『平成22年と23年発行の秩父郡市医師会誌の巻頭言、医師会長が書く「はじめに」を振り返って見る。㊱㊵

私は医師会の役割として「医療人の集団として、地域社会における医療分野で組織的に貢献すること」加えて「地域で医師(医療)を育て、医師を確保し、地域全体で地域医療を守ること」を提言している。救急医療に対しての市民の理解と啓蒙、行政との綿密な連携、日本医師会、県医師会への積極的提言、より広域的視野から見た秩父地域医療体制の必要性、医師会員による二次救急病院の援助、定住自立圏構想に基づく、救急医療体制への補助制度等について書いている。

次の年は、当然一番に東日本大震災のこと、医師会で義援金を募り、総額500万円を被災3県の医師会に送ったこと、友人の秩父がルーツの大手スーパー「ベルク」の社長・原島功氏に頼んで、岩手県立大槌病院に自社のトラックで直接食材を送ってもらったことなどを書いている。大槌病院の岩田千尋院長は秩父出身で、医師会の副会長であられた、故岩田充先生の弟君、岩田産婦人科医院の院長、城谷誉子先生の叔父君である。平成23年5月4日、私はイチローズモルツを1本持って大槌町を訪ね、岩田千尋先生にお会いし、被災地の惨状を目の当たりにした。先生がすでに仮診療所を開設され頑張っておられた姿が目に浮かぶ。

私は以前より「秩父地域保健医療協議会」において「秩父地域医療についての提言」と題し、勤務医不足に対する対策、中核病院たる秩父市立病院の在り方、救急医療の危機等の問題を指摘し、その解決法を提言してきたとも書いている。今回、改めて平成20年度の提言書を読み返してみて、唖然とした、私の頭と地域医療の現状は当時と変わらず、一歩も進歩していないと再確認できた。㉝ 振り返れば、平成16年(2004)年7月1日発行 秩父外科医会30周年記念誌に「秩父外科医会30周年によせて」の中に同じことを書いていた。それは、昭和58(1983)年3月25日発行 医師会誌第2号に寄稿した「夢遊病者」と題した文章にも全く同じ考えを書いていて呆れてしまったと書いているのである。このことは私が懸念する秩父地域医療の問題点と私の考えが、この35年間全く変わらない、進歩がないことを示している。いやむしろ後退していると言うべきであろう。

一民間病院の院長が行政や医師会に地域医療の危機を訴え、行政等にその解決

策を何度提言しても、「暖簾に腕押し」なのである。一次は無力感と脱力感し

かなかったが、まだどうにかしたいという思いが少しは残っている。』①㉒

51、52

㊱平成22(2010)年12月25日発行 医師会誌40号 会長「はじめに」「分水嶺」「肉が大好き(草食系・肉食系)」

㊵平成23(2011)年12月25日発行、医師会誌第41号 会長「はじめに」「3・11その時あなたは」

㉝平成21(2009 )年2月20日 秩父地域医療についての提言(20年度秩父地域医療協議会)

① 昭和58(1983)年3月25日発行 医師会誌第2号「夢遊病者」

㉒平成16年(2004)年7月1日発行 秩父外科医会30周年記念誌「秩父外科医会30周年によせて」

51 平成29(2017)」年 インターネットサイトm3.com

Vol.1 夢見た地域完結の医療「今は無力感と脱力感」

Vol.2 「総合医の養成」は地域病院の使命

52 平成29年(2017)年 秩父市報 9月号

秩父の医療現場から 「救急医療の現状の課題と将来について」

今回はこれくらいで良かろうかい チェストー!!!

当院の130周年記念誌、『私の20年』の中から、私が医師会長を務めていたころの事柄を何回かに分けて紹介したい。

その1

『医師会の仕事については、昭和59年(1984年)4月、36歳の時から理事・副会長・会長として64歳まで28年間務めさせて頂いた。平成11年8月1日から平成14年4月30日まで最初の介護認定審査会会長を、平成18年4月より平成24年3月まで6年間は看護学校長を、平成18年よりは埼玉県医師会理事を、平成22年4月よりは医師会長を拝命、それぞれ2年間務めた。また、副会長次代には平成16年4月1日から平成22年3月31日まで秩父市立病院の非常勤副院長も務めさせて頂いた。

医師会の多くの仕事の中で印象に残っていることを幾つか書き残す。

看護学校の仕事もその一つだが、細かいことは看護専門学校設立10周年および20周年記念誌に書いているので、ここでは私が校長としてやった主な仕事について書き留めておく。看護専門学校は開校当初より、実習にはスクールバスをチャーターし遠く関越自動車道で実習病院まで行かなくてはならない状況であった。校長としての私の一番の仕事は、当院を含めて地域内で実習が出来る体制にしたことだと思っている。地域唯一の看護師養成施設であり、地域医療の要とも言える、看護専門学校の存続にも関わる問題であった。「職員心得」を作ったのも有用なことであったと思っている。㉜

秩父市立病院非常勤副院長の仕事は、ほとんど空回りに終わった。残念ながら私の存在は、市立病院の充実には役に立たなかったと、情けなく思っている。

埼玉県医師会理事や郡市医師会長としての仕事は僅か2年間であったが、精一杯やった。毎月1回、浦和の県医師会で行われる理事会と医師会長会議では出来るだけ多くの発言をした。時には埼玉県庁の医療整備課に立ち寄り、多くの要望や意見、提言を行った。例えば地域医療再生基金の使途、公的病院と民間病院の不平等、医師不足・医師の地域偏在に対する施策、等々である。「自治医科大学の卒業生の9年間の義務年限の派遣先は何故公立病院だけなのか?」と正した。答えは「前例がない」と言うものであった。今に繋がる有効であったと思われるものもあったが、消化不良のものもあり、このことについて言い出せば切りがないので、ここでは多は語らない。振り返っても欲求不満が募るばかり、六十どころか古希を過ぎても耳順は叶わず、腹の立つことばかりである。』㊳

㉜平成20(2008)年11月5日発行 医師会誌第38号別冊 巻頭あいさつ「看護専門学校創立10周年を迎えて」

㊳平成23(2011)年3月発行 埼玉県外科医会誌第30号 論説「地方病院の医師不足と専門医制度に思うこと」

平成30年8月17日、ちちぶ医療協議会が開催された。今回は埼玉県より担当課の職員の方が、医師不足に対する埼玉県の現状認識とその対策についてのご説明に来られていたので、「現実に医師不足に対する支援は公的病院と私的病院の間に歴然とした格差があるが、その根拠はいかがな考えによるものか」と質問した。例えば、埼玉県では、医科大学入試・教育の地域医療枠等においての補助金(奨学金)返済の免除条件は公的病院の勤務に限るとしている。また、自治医科大学卒業生の派遣先も同様に公的病院に限るとの事である。すでに8年前の医師会長時代に県の医療整備課に対して同じ質問をしていたのであるが。「前例がない」で却下とは、理不尽と言わざるを得ない。

今回はここまででよかろう。チェストー!!!

今年の夏休みは八丈島に行った。沖縄から帰って来てより、この4年間はほとんど、西伊豆松崎の往復のみで、長いクルージングはやっていなかった。そんな訳で、昨年よりそろそろ遠くへ、また、小笠原にでも行きたいと思っていた。しかし、喜望峰Ⅲでは沖縄の行き帰りでもナイトクルージングと荒れた海の経験はなく、手始めに八丈島としたのである。八丈とした理由は他にもある。大きな回遊魚(カンパチ、ヒラマサ、マグロ)釣りたかったこと、八丈病院は当院と同様に日本医科大学の初期研修医の地域医療研修施設となっており、後輩たちが研修していること、そして何より、八丈病院の放射線技師長が当院の山中事務長と技師学校の同級生であり、色々と便宜を図って頂いたことである。

台風12号が行き過ぎたのを待って7月28日清水を出航、松崎で買い出し、仲間をのせ、午後出発、最初は風向きも良く、ほとんど帆走で7から9ノットで快走。しかし、石廊崎をかわす頃は、大きなうねりが残っており、風も登りいっぱい。さすがに久しぶりに味わう外洋の波は大きい。時々、スプレーをあびる。

久々のナイトクルーズ、夜に備えて、ジブ、メインとも3ポイントリーフとしワッチ組んだ。

神子元島の灯台の灯を左後方に見る頃より、一見早そうに感じるが、GPSチャートではなかなか進まない。ワッチ交代の20時頃は、4ノット、実際、三宅島を横に見た後、御蔵島まで遅々として進まず、黒潮の真っただ中、逆潮に捕まったのである。急ぐ旅ではないので我慢して進む。船首のオーナーズルームのピッチングは半端ではない。ドーンと言う音とともに船体が波に打ち付けられる。船内でトイレに行くにも3点確保で動く。ワッチ交代し、夜明けにトローリング。いきなり良い型のカツオが釣れる。

夜が明けて、黒潮を抜けたころより、快走、波も収まる。約20時間弱の航海で神湊港に到着。昼飯はカツオの刺身ともろもろ。

三十数年前、33フィートの喜望峰1世で小笠原に行った。この時、八丈島には全員が船酔いでダウン、避難のような形で今回とは逆側の港、八重根港に逃げ込んだのであるが、それと比べれば、全く楽であった。やはり46フィートは違う、この船ならどこにでも行けるだろう。

翌日は釣り船をチャーターしカンパチ釣り、20キロの大物が釣れる。大きさ以外は全く感動の無い、釣りと言うより漁であった。魚は松崎に送り、松崎マリーナの濱田氏にさばいてもらい、刺身、煮物などなど、調理が大変だったと感謝、味は意外とさっぱり、癖がない。

その次の日は八丈富士登山と夜は八丈病院の技師長とスタッフ、日本医科大学の研修医を招待して船でパーティー。飲みすぎて写真を撮ることを忘れる。

八丈島滞在中に2回『見晴らしの湯』に行く。温泉にはうるさい私だが、今までの中で景色の良さから言って、5本の指に入る素晴らしい温泉であった。夕方は大海原の上の空間に、金星、木星、さらに地球に最接近した赤い火星を一度に見渡せることが出来た。夜の星の多さ、

天の川も久しぶりに見た。八丈富士の景観も空気の涼しさも爽快であった。次の台風準備のため、三宅島は割愛、帰航は黒潮に乗り、ほとんどセーリングで行きと比べ5時間くらい早く松崎に付いた。清水には、地球号と海上自衛隊の空母(護衛艦と呼んでいるが、どう見ても空母)がいた。今回のクルージングの経過は『花仁塾LINE』で実況中継した。

130周年記念Tシャツ

現在、11月に予定している、創立130周年記念医療連携会の準備と記念誌の作成に追われている。記念誌の職員全員の原稿は総て集まり、日頃お世話になっている医療機関の先生方やOBの先生方等よりのご祝辞、ご寄稿も概ね頂き、形が整いつつある。本当に有難いことである。心から御礼申し上げる次第である。今は写真や記念誌のデザイン、編纂作業に入った。

前回、当地域の救急医療(特に夜間二次救急体制)について、現時点での私の考えを記念誌より転載し紹介したが、今後、このブログに記念誌の内容を随時紹介して行きたいと思う。

今年の夏は正に猛暑である。先日(平成30年7月23日)熊谷が暑さ日本一の記録を更新した。なんと41.1度であった。

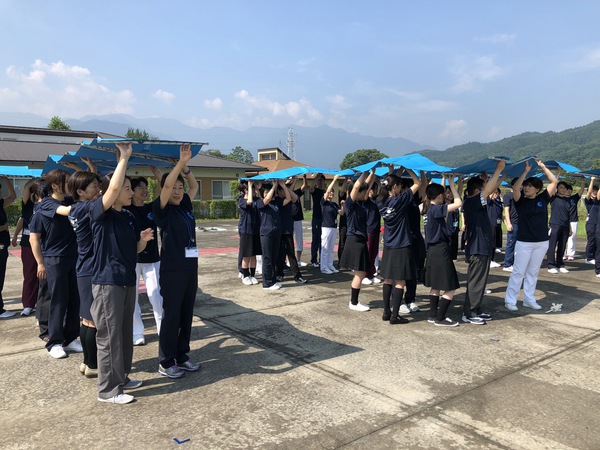

7月18日、やはり猛暑の中、130周年の記念事業に備え、ヘリポートに職員が集合し、ドローンによる撮影会を行った。130を人文字で描き、上空より撮影した。130周年の記念に職員がデザインしたTシャツを作成、全員がこれを着込んで撮影した。記念誌と連携会でこの写真を使おうと思っている。

花の子ハウスのスイカ割り

今日(7月24日)は比較的暑さは和らぐ。

花の子ハウスではスイカ割が行われた。スイカは花の子農園自家製の大きなスイカである。子供達はおなか一杯。残りはやはり自家製のトウモロコシと一緒に職員食堂で振舞われた。

昨年の12月以来、私のブログはお休みしていました。一番の理由は、秩父病院創立130周年記念誌を創ろうと思い立ち、その準備で手が回らなかったからです。前回は創立110周年記念誌を発刊しましたが、この20年で医療も当院も大きく変わりました。

平成30年11月19日(月曜日)に130周年記念医療連携会を行おうと考えています。

昨年、(2017)年4月第117回日本外科学会定期学術集会において、 特別企画(5)で、「研修医の視点に学ぶ格差解消への模索と地域医療の役割」をお話しさせて頂いた後、このブログでも紹介しましたが、インターネットサイトm3.comの取材を受け、

Vol.1 夢見た地域完結の医療「今は無力感と脱力感」

Vol.2 「総合医の養成」は地域病院の使命

がサイトにのりました。タイトルがかなり悲観的であったため、多くの方々より「先生どうしたの?」とご心配やら励ましやらのお言葉を頂きました。

また、2017年秩父市報9月号に秩父の医療現場から 「救急医療の現状の課題と将来について」を書きました。内容は「当院は夜間二次救急体制を段階的に縮小して行く、将来的に夜間救急体制を公的病院たる秩父市立病院に集約して行く」と言う提案です。

また、4月12日に、正式に文章で秩父広域市町村圏組合と秩父郡市医師会に当院の方針を伝えました。

以来、市・広域・医師会等でご心配頂いていることは承知しています。しかし、当院の申し出に対し、市は「再考を」との事のみで、私の提案に対しての具体的な意見や回答はなく、医師会やちちぶ医療協議会での議論も、何時もそうですが、私の指摘する問題はすり変えられ、違った方向に進んで行っているように思われます。私は、ただ疲れたから、大変だから救急をやめたいなどと言っているのではありません。もちろん無力感も脱力感もありません。ごく自然な前向きな提案と思っています。

そこで、夜間二次救急を縮小する本意を知ってもらいたく、しつこい様ですが、何度目かの発信をしたいと思います。

当院130周年記念誌・当院の基本方針の中から抜粋してお話しします。現時点の私の考えです。

前文略、、、、、、。当院のもう一方の柱は救急医療である。「救急は医療の原点」は当院の理念であり、永遠に変わることはない。しかしながら、当地域の救急医療の実際を考えると、医療者の理念以前の問題として踏み外してならないものがある。それは我々には「患者に最適な医療を提供する義務がある」と言うことである。これは逆に言えば、「患者の権利」である。医療の進歩、高度化に伴い、地域内で行え得る医療行為は相対的に減少して来ている。先に述べた当院で行う手術の範囲の縮小と同じ意味を持つ。現状では全てを完結は不可能であり、最も大切なことは、対処不可能な症例の場合、「いかに早く患者さんを適切な治療のできる医療機関に送るか」である。病院移転に際し、ヘリポートを併設した所以はここにある。いや、そのために移転したと言ってよい。

患者さんの利益を中心に据えた時、秩父地域の救急システム、特に夜間救急に限界が来ている事は明らかである。

くどい様だが、医療の急激な進歩、人や医師の都市集中は地域内での完結を不可能にした。相対的に地域医療は弱体化しているのである。従って、より広い視野を持ち、より広域の医療体制しかないのである。現実を直視すべきである。この20年間で、私の考え方が最も変わったのはこの事である。『秩父地域完結医療はあり得ない』すでに現状の医療圏と言う狭いレベルでは地域医療は為すべきではない。平成30年1月より開始された、埼玉県急性期脳梗塞治療ネットワーク構想は大きな進歩と考える。

当院の様に夜間救急を一人の医師が全てを担うことなど、あまりに荷の重いことであり、結果として患者の権利を阻害することも有り得る。なにより医療者としての良心が許さないのである。

ではどうするか? 行政が、市民の理解の基、公費(税金)を有効に使い、より広域の医療・連携システムを作り上げる事を要請したい。具体的には、当地域で対処不可能な重症かつ緊急疾患に対する迅速で円滑な転送システムの構築である。ドクターヘリのさらなる活用、夜間のヘリ搬送、地域独自のドクターカーの整備と運営、当地域専用の後方病床の確保もその一つであろう。既成概念から飛び出し、知恵を使うべき時期である。当地域においては、公的病院たる秩父市立病院が、この使命を担うべきと考える。

問題はあくまで「夜間の当地域で対処不能な重症患者」のへの対応を問題にしているのであります。休日診療所や在宅当番の改善を要求しているのではありません。

医師会には、当院の夜間救急体制の段階的縮小の意味をご理解頂き、市や市立病院に対しての働きかけを期待したいと思います。

今年も11月20日(月)に秩父病院医療連携会を開催しました。

毎年秩父医師会を中心に歯科医師会・薬剤師会の先生およびスタッフの方々。消防、保健所、保健センター、行政、秩父看護専門学校、臨床検査センター等にご案内を差し上げており、150名近い方々にご出席を頂いておりますが、今回はそれを上回るご参加を頂きました。

今回は初めて秩父市議会の7名の議員さん方にご出席を賜りました。またこれも初めてのことですが、埼玉医科大学国際医療センターより総合診療・地域医療科の古屋大典教授とスタッフの方々、さらに埼玉石心会病院よりの副院長・脳神経外科部長の石原正一郎先生と医療連携室の方々にもご出席頂きました。

秩父市議会の議員さん達にご案内を差し上げたきっかけは、私が寄稿した9月の「ちちぶ市報」を読まれた議員さんのお一人が、市議会でこれに関連した質問をなさり、その内容を私にお知らせ頂いたことでありました。成程、市民の代表者である市会議員の皆様にもこの連携会に参加していただく事は大きな意味があると考えました。

だんだんに欲が出て、今回は広く圏外の高次医療機関へもご案内を差し上げる事としました。しかし、期間が迫っていて、上記の2医療機関のみとなってしまいました。

私は埼玉医科大学主催の医療連携会(現在まで36回)には初回より欠かさず出席しており、長年良好な連携関係が続いております。「逆も真なり」と考えました。医療とアクセスの進化と発展、患者のニーズの変化等に伴い、より広域的連携は不可欠となってきています。

このような考えから当院をより深く、より広い範囲の方々に知って頂く事は、当院のみならず、秩父地域医療の為にも重要なことであるとの認識に至りました。

来年からは、さらに広い連携を目指して行きたいと考えております。

PDFが閲覧できない場合は「Adobe Reader」をご利用下さい。

久喜秩父市長の依頼を受け、平成29年9月の「ちちぶ市報」に「ちちぶの医療現場から」というシリーズの2回目として【救急医療の現状課の課題と将来について】のタイトルで寄稿させて頂きました。以下その全文を紹介します。

PDFが閲覧できない場合は「Adobe Reader」をご利用下さい。

夏至に近い夕方、(17時20分)一人の患者さんが当院に自力歩行で来院しました。苦しそうではありましたが、その疾患の症状としては軽い方だったようです。背中が痛いとのことで、外来担当の先生が早速検査、CTにて急性大動脈解離、(stanford A)と診断しました。

さあ大変だったのはそれからです。

1、まず大学の救命救急センターに連絡

2、救命センターより心臓血管外科に回され病状説明。一旦電話を切り連絡待ち

3、ほぼ同時にドクターヘリ基地に連絡、受け入れ先が決定すればヘリ搬送可能との返事

4、他の救命救急センターに連絡、一旦電話を切り連絡待ち

5、しばらくして受け不可能の連絡

6、ドクターヘリ最終離陸時間は18時15分との連絡あり(日没:19時00分)

7、約30分後、大学の心臓血管外科より受け入れ不可能の連絡

8、再度ドクターヘリ基地より電話連絡。ヘリ搬送は時間切れとのこと

9、県立病院に依頼、収容不可能

10、川越の大学病院へ依頼、収容不可能、群馬県の救命救急センターを勧められる

11、群馬県の救命救急センターへ連絡、収容不可能。県内の2病院への依頼を勧められる

12、埼玉石心会病院へ電話依頼。結果、快くお引き受け頂く(6病院目)

13、19時30分(初診より2時間10分後) 私と研修医が同乗し当院を救急車で出発

14、20時30分 埼玉石心会病院到着

15、22時 当院帰院 約4時間30分の事件であった

その後患者さんの手術は無事終了。

7月初旬には退院となりました。

「救急患者のたらい回し」という嫌な言葉があります。一般には救急隊が患者を収容したものの、複数の病院に断られ、病院での診察までに長時間を要した状況のことを言います。秩父医療圏はこのたらい回しの率が、埼玉県で一番少ないのですが、これは我々地域の2次救急病院の努力と汗(冷や汗)の結晶と自負しています。

この事例は病院に収容したものの、この疾患を扱える高次機能病院への搬送受け入れまでに5病院に断られ、6病院目、初診から3時間10分後に専門病院に搬送できたというもので、いわば3次救急のたらい回しと言えます。許せない事です。

残念ながら秩父地域には、この患者さんのような大血管疾患、心筋梗塞、脳卒中等の疾患を治療できる医療機関はありません。

従って、対処不能な疾患では大学病院等にお願いすることになります。以前は今回のような事例は頻回にありましたが、近年は大学等のご配慮や救急搬送システムも充実してきており、このような事例は少なくなってきております。

そもそも、日本の救急体制は1次、2次、3次救急に分かれており、おおざっぱに言うと、1次は外来診療で済む程度のもの。2次は入院治療が必要となるもの(主に二次救急病院が担う)。3次は2次救急では対応できないもの。となっており、3次救急医療を扱う医療機関は救命救急センターとして、100万人に対し一施設が整備されています。従って埼玉県では人口700万人を超え、8施設の救急救命センターがあります。言ってみれば、我々2次救急病院と患者にとって最後の砦と言えます。

先に述べたように、秩父では、たらい回しの率が少ないのですが、それは取りも直さず、あらゆる患者さんを収容し、その中には対処できない患者さんも大勢いるということです。

救急医療をやって行く上で、最も大きな負担を強いられ、多大エネルギーを費やすのは、受け入れ病院を探すこと、そして患者を医師が付き添って送り届けることです。この事例での、受け入れ出来ない理由は、ICUが一杯、心臓血管外科医が不在、理由不明、でありました。

これだけは言いたいと思います。2次救急病院である我々は、患者を断りません。「少なくとも救命救急センター、3次救急を名乗っているなら、まず収容しなさい」と。「その上で、貴方たちが考え、他施設に紹介するなり、専門医の呼び出しをかけるなりすべきでしょう」私は消化管穿孔や出血等で緊急手術が必要な時、秩父にいる限りは、どんな時でも(たとえ酔っぱらっている時でも?)病院に出向きます。そう、我々と同じことをしてほしいのです。

埼玉石心会病院は立派でした。素晴らしい、の一言に尽きます。その後のご配慮、手術翌日の電話報告、お返事、手術の詳細等も丁寧で完璧でありました。当院もそうありたいものです。

埼玉石心会病院は11月には増床新築移転し、ヘリポートを併設、ドクターカーも整備すると聞いています。

今後同病院とは緊密な関係を築き上げて行きたいと考えています。私が同病院の救急外来に入った時、以前の当院のようなレトロな雰囲気と正に現場の空気を感じました。埼玉石心会病院には失礼ながら、当院と同じ匂いを感じます。目的と理念を共有できそうで、良い連携が出来そうな予感があります。本当に有難う御座いました。感謝に堪えません。

記者さんのお話では、前回のブログで紹介した、今年の4月に横浜で開催された日本外科学会定期学術集会での私の発表に興味を持ったとのこと。同時に、秩父病院と私にも興味を持ったのかも知れませんが、当院のホームページ、この院長ブログにも目を通して頂いたようで、5月のある日に取材をうけました。

記者さんは当院に来院され、大きく分けて二つの点を質問してきました。

一つ目は私のブログ「救急医療に対する今後の当院の方針」への質問でした。

この冒頭の「地域医療計画の中で、当院の方針は大きな進路変更はしないこととしました。ただ、救急医療については、来年度より段階的に縮小させて頂きたいと考えています」という私の考えに、おそらく現在厚労省が進めている地域医療計画に呼応してのことと、興味を持たれたのではと思っています。私は当地域の救急医療の経緯、現状をお話しし、今の私の正直な心境(ブログに書いた通り)をお話ししました。

6月23日記事が掲載されました。

Vol.1 夢見た地域完結の医療、「今は無力感と脱力感」.pdf

地域完結を夢見て来たことはその通りです。地域の医療機関が全体として一つの総合病院としての役割を果たす。それは最近の流行語ともいえる医療連携というより、地域内の医師同士の助け合いでありました。当院では専門外の手術であっても、地域内にその分野を得意とする医師が居れば、お互いに医師が出向き、あるいは大学等より専門医を招聘してやっていました。ある時期は秩父地域の脳卒中患者の90パーセントは秩父市立病院で治療できていました。現在でも当院では、解放病床、オープンシステムを維持し懸命に地域内で対処するべく努力しています。ただ地域内医療機関同士の連携は以前より少し希薄となってきた感じはあります。

さらに、医療の急速な進歩・変化と医師の専門医志向、地域内の病院の減少、個々の医師の守備範囲の縮小により、地域完結は今や正に遠い夢であります。しかしこれは自然の流れと受け止まるべきであり、無理な地域完結は宜しくないと思うのです。これからの地域医療は、より広域の地域完結を目指すべきでありましょう。そんなことは百も承知でこの45年間、救急をやって来ました。出来ないものはより迅速に高次医療機関にお願いする。私は、6年前にヘリポートがほしくて病院を移転しました。そろそろ機が熟したように思います。今後はさらに進化した広域的医療連携が必要です。より迅速、確実、簡単に成されなければなりません。なるほど、地域完結に夢破れた感はありますが、これは今始まった訳ではありません。その代り、今新しい助け合いの形を見つけつつあります。ヘリ搬送もその一つでありましたが、これはいずれご紹介します。

当院の今後や秩父地域医療の将来に失望した訳では決してありません。消化器疾患、歯科、健診等、得意分野はさらに充実させ、地域完結と病院内完結を目指してまいります。

二つ目は、先の日本外科学会定期学術集会で私が講演した内容に関連し、総合医を視野に入れた若手医師養成の在り方についてでありました。私は持論である「極端な専門医志向の弊害」とその対策としての地域医療・地域病院の役割についての私見をお話ししました。また、私の考えをまとめた発表論文、当院の医療連携会等の資料の幾つかをお渡ししました。その他、病院にとって研修医を受け入れる意義、研修医OB達を対象とした私塾「秩父花仁塾」のこと等の質問に答えさせて頂きました。初期研修医達への取材もありました。私は医師が成熟していく上で、地域医療の経験は必須であることを強調しました。

6月30日 記事が掲載されました。

Vol.2 「総合医の養成」は地域病院の使命―花輪峰夫・秩父病院院長に聞く.pdf

私はこの十年以上、初期研修医が当院に来るようになって以来、彼らの言葉や態度にずいぶんと驚かされました。研修医達は私や当院の診療、地域医療の実際を体験して、びっくりしたことでしょう。多くの驚きを体験したようですが。私の方もその驚き自体に衝撃を受けました。「アッペて開腹するんですね、こんなにすぐ終わるのですか」「ルンバールでも手術は出来るんだ」「鎖骨下のCVなんて見たことない」「小児外科が無いのに、子供も手術するんですか」「外科医が麻酔をするんですね」・・・etc

「大学はどんな教育をしているんだ」「残した方が良いものを残して行ってもらいたい」「新しいものが総て良いわけではない」「70パーセントは進化しているとしても、30パーセントは退化しているんじゃあないか」・・・異次元の人たちと触れ合うに付け、それはそのまま彼ら、研修医への興味となり、彼らを指導する喜びに変わりました。ありのままの地域医療から、何かを掴み、医師として、人として少しでも広い視野を持つ医者になってもらいたいと願っています。

私のインタビュー記事に付、ネット上で、多くの意見を頂戴しました。ほとんどがご理解を頂いた内容で、励ましの言葉まであり、嬉しく思っています。有難う御座いました。ただ、採算のみを考えて夜間救急医療を縮小するのではないことをご理解頂きたいと思います。また、ネットでこの記事をご覧になった先生方より、励ましやら、ご心配(先生どうしちゃったの)やらのコメントを複数頂きました。

私と研修医達、院内、ヘリポートの風景写真も載っていました。つくづく自身の写真を見て、老けたなあと思いましたが、心情的には、言葉が発信する程の無力感と脱力感はありません。まだまだ自身で執刀する手術の無い日に感じる空虚感の方が強いようです。もう少し、外科医をやってみようと思っています。まだまだ今のところ元気です。有難う御座いました。

興味のある方は取材記事をご覧いただければ光栄です。

141 ~ 150件 / 全214件