花輪理事長の独り言

現在、秩父神社に隣接する、旧秩父病院の「健康管理ビル」がリニューアル中で、

「秩父メディカルフィットネス」という健康増進施設に生まれ変わります。

11月末に完成し、来年(令和3年)2月より開業とのことです。

私は、現在まで半世紀近く秩父の医療に関わり続けてきました。この間、多くの患者さんを診察させていただき、同時に数えきれない程の手術も執刀させて頂きました。

その中で、何時も私の心の中で、気になっていたこと、残念に思っていたことがあります。

それは、当地域には『進行がんや末期がん』の患者さんが多い、ということです。手術で治せない方がいかに多いことか、外科医として、医師として、痛恨の極みであります。

当院は、34年前の昭和61年に、人間ドックを開始、翌年に「健康管理ビル」を増設し、「早期発見・早期治療」を目指し、検診内容の充実を図って来ました。これらは、病院移転後も変わらず続け、一病院として出来ることは精一杯行ってまいりました。

しかし、この「進行がんや末期がんが多い」という傾向は今でも変わっていません。秩父市ではがん検診の受診率は低く、がんを含む生活習慣病への啓蒙は未だ不十分であります。ましてや、医学的根拠を持った「予防の実践」は当地域ではほとんど行われていないと思われます。

今回、「秩父メディカルフィットネス」の開業に伴い、当院がこの施設と連携することによりこれが可能になります。具体的には「病院の医師・保健師・看護師・栄養士等」と「施設の健康運動指導士・トレーナー等の各専門指導者」が一体となって個人の健康増進を実践指導することができるようになるのです。

当院は130年近く、市の中心地で診療を続けてきましたが、10年前に移転しました。しばらくの間、地元の人たちの要望に応えるべく、旧病院の一部で、クリニックを開設していました。しかし、諸事情により閉院を余儀なくされ、その後病院建物本体は解体され、今は駐車場となっています。

かろうじて残った「健康管理ビル」も一時は解体を考えましたが、今回、別組織での運用が決まり、健康増進施設に変わります。これは私にとって大変感慨深いものでありますが、同時に念願であった、「検診から予防」への進化とも思え、「健康管理ビル」としての本来の目的を実践する絶好の機会と感じます。

疾病治療、検診に加え、私の長年の夢であった、「予防医療」が現実のものとなりそうです。

秩父地域の新型コロナウイルス感染者は初期に2名が確認されていたが、その後は一人も発生せず、平穏でありました。しかし、7月下旬に久々に感染者が出ると、7月末までの短期間に、秩父市で16人、皆野町で2人の感染者が発表されています。(8月1日の読売新聞朝刊)これは10万人に対し18人という東京都等より高率な数字です。

最近の当院の様相も一変しました。毎日10件~30件のPCR・抗原検査が行われています。7月に入ってより、全国的には、東京を中心に大都市圏では第2波・3波の発生が危惧されていたが、今日現在では、地方に広がり、秩父地域もその渦に巻き込まれつつあります。

当地域では正に第1波の始まりと言えます。

当院における新型コロナウイルスに対する検査の種類、受診のタイプは様々であります。

1、「帰国者接触者外来」として、保健所より依頼される濃厚接触者に対する抗原・PCR検査

2、医師会より委託されている「発熱外来PCRセンター」としての医師会診療所よりの紹介患者さんに対するPCR検査

3、当院の「発熱・問診異常者外来(独自の発熱外来)」として行う抗原・PCR検査

4、緊急入院患者さんに対する抗原・PCR検査

5、予定入院患者さんに対し、入院の2~3日前に行うPCR検査(当院では全入院患者さんに対し抗原またはPCR検査を行っている)

6、症状のない検査希望者に対する自費によるPCR検査

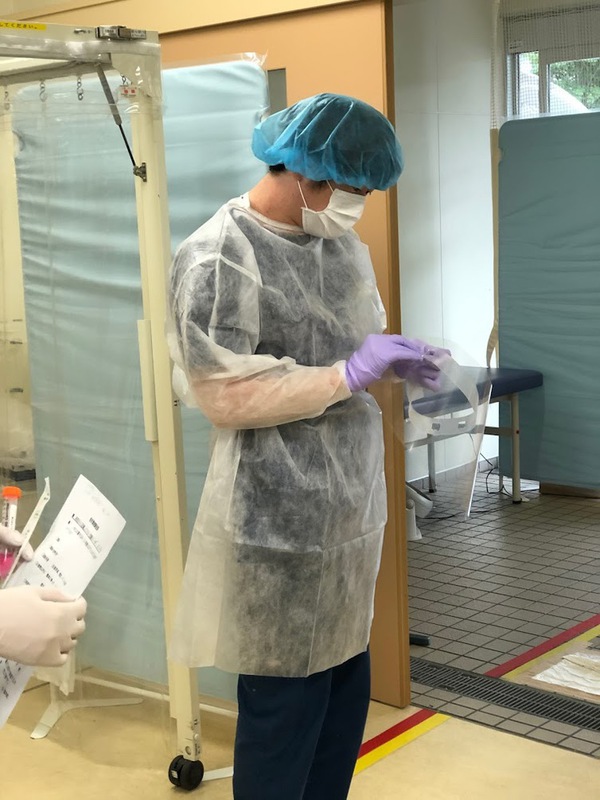

以上、7月31日現在、PCR検査は400件を超え、抗原検査も200件を超えました。スタッフの体制は全職員が一丸となって当たっています。医師は、私も加わり、医科の常勤医師はもちろん歯科医師、さらに、非常勤の医師たちにも参加してもらっています。研修医達にも参加させ、良い地域医療研修になっています。

看護師たちの献身的な業務にはただただ頭が下がる思いです。

他に、当院では6月中旬に、検査を希望する70名の職員に、抗体検査を行いました。幸い全員が陰性でありました。(抗体検査とは過去に新型コロナウイルスに感染したか否かの検査です)

院内の感染防護対策としては、7月より、首都圏等・圏外から研修にくる研修医には、直前に大学病院等の所属病院の責任でPCR検査を実施してもらい、陰性を確認後受け入れています。

また、首都圏よりお越しいただき、非常勤で当院の専門外来を担当して頂いている先生方の何人かに、しばらくの間、自粛をお願いしています。患者さんにはご迷惑をおかけしていますが、ご理解下さい。

職員には病院外でも徹底した感染防護対策を取るよう指示し、8月よりは、家族以外での5人以上の外での飲食・会食は控えるよう、院長としての指示を徹底します。

人間ドック・検診についても、受診者および当院スタッフの感染防護体制を一層強化します。

歯科においても、検温と問診を徹底し、少しでも感染が危惧される場合は、医科の「発熱・問診異常者外来」の受診をお願いし、抗原検査を行い、陰性を確認後に歯科の診察をする体制とします。ご理解いただきたいと存じます。

当院は今後も、より一層の感染防御態勢を整え「感染らない、感染さない」を合言葉に、可能な限りの対策を取り、感染リスクを減らし、患者さんと病院スタッフの安心・安全を守りつつ、新型コロナウイルスに正面から取り組んで行く所存です。

5月25日 非常事態宣言解除

5月27日 県からの要請である、医師会が運営する「発熱外来PCRセンター」を受諾

5月29日 抗原検査可能となり、30日より、緊急入院患者に抗原検査を施行

6月2日 東京都の感染者が34人、東京アラート発令

6月11日解除

その後も東京を中心に都市部では感染者がくすぶり続けています。

6月15日より、「発熱外来・PCR検査センター」を開始しました。

これは令和2年4月15日に厚生労働省が示したスキームを活用して、

4月30日に埼玉県保健医療部が「PCR検査を集中的に実施する発熱外来PCRセンターの設置を郡市医師会にお願いしたい」との要請に答えて実施されるものです。

秩父郡市医師会は、医師会自らがこの事情を行うのではなく、圏内医療機関に再委託のための公募を行いました。

当院は、すでに「独自の発熱外来」「帰国者接触者外来」を開設し、感染者用病床を3床確保しております。また、全入院患者に対するPCR検査、緊急入院患者に対する抗原検査も行っており、PCR検査はすでに百数十人に実施しております。

幸い、6月17日現在、PCR陽性者は0であり、感染者の入院もありません。

一方でこの4か月の間に、新型コロナ感染症に対する防護体制・防護具の整備、職員の防護テクニック、感染防護の意識、何より秩父医療における当院の役割に対するスタッフの意志が熟成されて来ました。

地域医療を守るべく、当院は積極的にこの事業に参加することとしました。

この「発熱外来・PCR検査センター」は診療所の先生方(かかりつけ医)が新型コロナ感染を疑い、PCR検査が必要と診断した患者さんをご紹介いただくものです。

医療者としての責務を可能な限り果たして行きたいと考えています。平日(月曜から土曜)の午前・午後受け付けています。

手続き、詳細は秩父郡市医師会より案内があると思います。

本日より埼玉県を含め東京、神奈川、千葉、北海道の国の緊急事態宣言が解除となった。感染者の報告は確実に減少傾向であるが、専門家の予測では、第二波、第三派が来る可能性が高いという。このウイルスの特徴である、

① 8割が軽症または全く症状がない ②無症状の感染者も感染力がある ③感染力が強い ④重症化のスピードが速い、等を考えると、まったく安心はできない。

たとえ感染者の報告が0となっても、すべての国民に検査を行っている訳ではなく、ウイルスは生体内に確実に生きて行くのであるから、何時感染の波が来るか分からないのである。

さらに、最近では、医療従事者の感染や院内感染が問題となっている。医療従事者が感染のリスクが高いことは当然であるが、近郊での院内感染は不安を募らせる。用心に越したことはない。

当院では5月20日に、救急玄関横に陰圧感染症用テントを準備した。

さらに、5月23日より、入院患者さん全員にPCR検査等を行うこととした。抗原検査も準備が整い次第、入院が必要な救急患者さんに行う予定である。

感染リスクの高い歯科や検査、疑い患者さんには完全防護体制で臨んでいる。

可能な限りの感染防止対策を行い、院内感染を防ぐ努力をしている。

5月18日より、検診・人偏ドッグを再開、歯科診療も平常に戻した。

当院は

2月初旬より発熱外来を始め、その後4月末に感染者専用病床を1床

5月6日の連休明けより3床とした。

5月14日から帰国者接触者外来を開始した。

感染者専用病床には、ほとんど毎日、肺炎を伴う『PCR検査結果待ちの患者さん』が入院

している。幸い現時点で感染者は出ていない。

老人施設や救急車での来院も多く、高齢の重傷者、要介護者が多い。5月14日現在、満床である。担当の看護師は肉体的にも精神的にも大変である。

14日には発熱・救急外来から直接感染専用病床に運ぶルートを作った。幸い当院は木

造平屋でスペースに余裕があり、どこにでも窓がある。三蜜を防ぐには適している。病棟の

廊下の両端は開閉できる掃き出し窓があり、少しの段差で外に通じている。職員が手作りの

スロープを作り、これが可能となった。

帰国者接触者外来とは何か? 埼玉県では、以下のようになっている。

患者さんがコロナ感染を心配した場合、まず直接に医療機関に受診するのではなく、

まず「埼玉県新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター(Tel:0570-783-770)」に

連絡相談後、疑い事例の場合には、さらに「帰国者・接触者センター(保健所)」の指示

を受ける必要がある。その後、受診調整を行い、初めて「帰国者接触者外来」紹介となる。

「帰国者接触者外来」は一般患者さんとの分離等、一定の基準を満たしていなければなら

ないいが、行政が行うPCR検査に加えて、民間のPCR検査が可能である。加えて、新し

く認可された簡易抗原検査もいずれ可能となるらしいとのこと。

PCR検査の数が日本は諸外国に比べて極端に少ないといわれ、首相や厚生労働大臣は

どんどん増やす体制を作ると言っているが、現在のところ「コロナ感染が心配」との理由だ

けでは、PCR検査はできない。あくまで医師の診察の結果で検査が必要と判断された場合

のみ検査が出来ることをご理解頂きたい。なるほど現状では、風邪の患者さんにPCR検査

をやっていたら、必要な患者さんに出来なくなるであろう。

当院では、発熱外来及び帰国者接触者外来の担当者に医師会や大学からの非常勤医師、加え

て、初期研修医も講習を行い全員参加体制で当たっている。

休止していた検診・人間ドッグも再開予定で準備中である。歯科についても、5月14日よ

り一層の防護体制を整え、受診抑制を解除した。

これらの体制により感染患者の来院が増え、職員の感染や院内感染のリスクが増すことは

十分に考えられるが、より一層の防護体制の強化と入院時検査等の充実を図り、絶対に院内

感染をださずに、コロナと正面から戦わなければならない。今、病院全体の意識が一つにな

ったと感じている。

2020年2月よりは、新型コロナウイルスに振り回されている。幸い当地域では、地元に起因する感染はなく、2020年5月9日現在、感染者の入院もないが、疑い患者さんは毎日来院する。

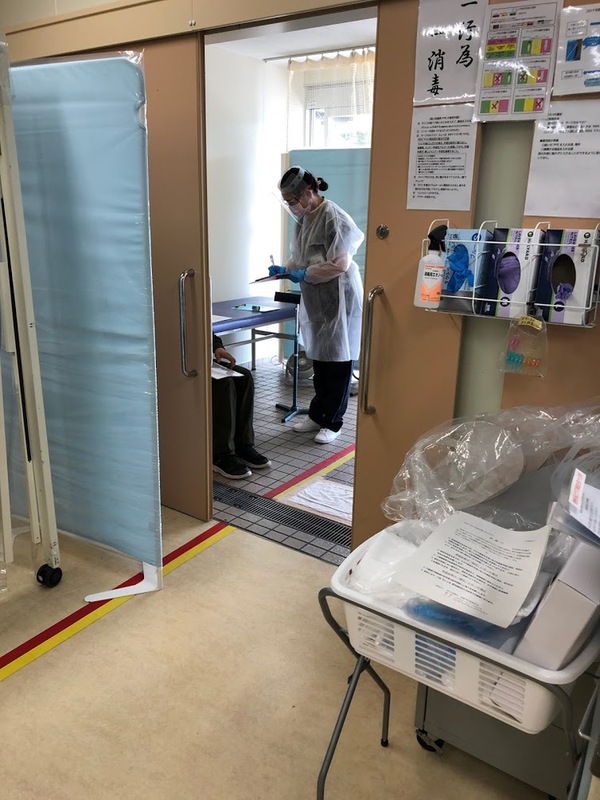

当院の新型コロナ対策の実際を紹介する。

当院は玄関先にブースを設け、来院者全員の検温と詳細な問診表への申告を行っている。発熱者や問診項目に問題がある方には、普段は救急車の患者さんを受け入れる救急外来で個別に対処している。

具体的には、自家用車で来院した患者さんについては、車での待機をお願いし、

車での来院でない方は、救急玄関脇に病院のワンボックスカーを準備し、ここで待機してもらっている。

担当医師と看護師は当番制として、私も参加しているが、可能な限り少数で対処し、当然防護体制で行っている。

風除室に陰圧テントを一基、救急室はゾーニングを行い、陰圧テントを別に一基備えている。患者さんとの連絡は携帯電話で行い、歩行可能な方は風除室のテント内で診察、ストレッチャーの方は救急室内のテントに収容し診察、治療、モニターリングを行う。ケースによるが、医師が待機中の車まで出向き、新たな問診と簡単な診察を行い、来院の経緯、状況、大まかな様態をチェックすることもある。

必要により血液検査、PCR検査を行うが、CT等画像検査が必要な場合は放射線技師が防護着を着こみ、検査室まで運び検査を行っている。

入院が必要と診断された患者さんは、決められたルートで隔離病室に収容し、可能な限り一般患者さんとの接触を避けている。

現在当院では病棟の一角を感染症区域として、個室5室これに充て、この内の2床を準備・機材とスタッフの着替え・休憩室とし、3床を感染症病床として準備し、可能な限り一般病床との隔離を図っている。

現在最も頭を悩ましていることが二つある、一つは入院が必要な新型コロナウイルス感染症疑い患者さんへの対処である。当然PCR検査を行うが、結果が出るのに1日半から2日を要する。これでも大分早くなったが、この間の看護が大変である。疑い患者さんと言えども、感染者と同様の看護、治療を行わなければならない。当然看護師、医師は完全防護体制であり、いったんレッドゾーン区域に入るとトイレ一つにしても大変である。しかも、感染の意味からも人員数の面からも、可能な限り少人数で対処しなければならないので、必然、緊張・拘束時間は長くなる。

もう一つは全くコロナ感染が疑われない患者さんの入院である。例えば緊急手術患者の感染の有無は現状では検査できないのである。新型コロナ感染者の実に80%が軽症あるいは無症状という。現場の思いとしては、新規の全入院患者さんへのPCR検査が望ましい。それでなければ院内感染を100%防ぐことはできないであろう。

ともかく、新型コロナウイルス感染症対策におけるストレスの中で、看護師・医師はじめ、スタッフ全員の献身的な仕事ぶりは、院長としてありがたく、頭の下がる思いである。

当院は当分の間、学会の指導もあり、検診・人間ドッグを休止している。また、歯科は救急患者を除き、診療制限を行っている。

一方で、可能な限り、一般の診療、手術、検査は続けて行くつもりである。何も患者さんはコロナ関係患者さんだけではない、要緊急手術患者・重症救急患者・癌患者等は命に係わるという意味では、当然コロナ感染者より重篤である。致死率はコロナ患者の比ではない。

コロナ如きに地域医療を崩壊させてはならない。地域の中核病院としての自負と気概を持って、最大限の努力を辞さないつもりである。

昨年11月に臨床外科学会参加の報告以来、院長ブログはご無沙汰であった。これは日本医科大学スキー部の50周年記念誌の作成とスキー部ホームページ作成のため、とても時間的余裕がなかったためである。やっと軌道に乗りはじめ、ホームページは未完成ではあるが公開された。

ご興味のある方は、「日本医科大学スキー部」で検索して頂き、ご覧いただきたい

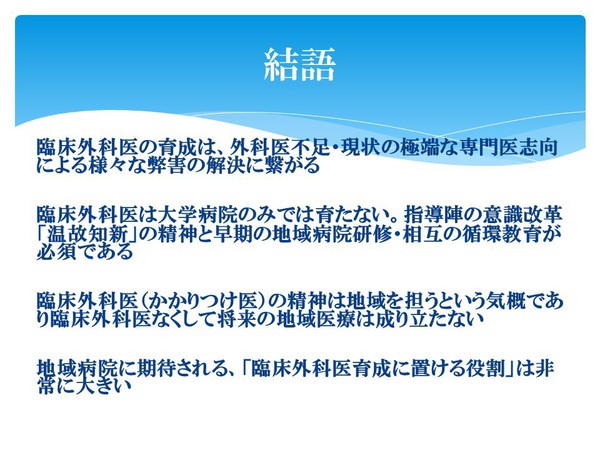

総会特別企画 地域医療を考える:今何が問題か? で

『臨床外科医を育てるための地域病院の役割』

と言うタイトルでしゃべってきました。

前日に高知入りし、夜は大勢の偉い先生達と一杯やりました。目的の一つである、藁焼きカツオのタタキ、ウツボのから揚げ、土佐清水のサバ、辛口の地酒をしこたま頂きました。

ホテルに帰ってからも部屋飲み、翌日は午前中の発表でしたが、座長も一緒に飲んでいたので、安心?して飲みました。

我ながら良い主張が出来たと思っています。拍手は一番多かったと自画自賛です。何故か?

「多分多くの人が思っているが、格好をつけると言えない事、又は全く無知なのかもしれません」を、私が研修医の生の言葉でズバリと言ったからでしょう。発表後に面識のない二人の先生が私のところへ来て、「涙が出そうでした」と評価してくれました。私のこのような指定演者としての全国学会での主張は3回目、フロアーからの意見を入れると4回目ですが、当たり前のことを、少しでも多くの指導医が気付いてもらいたいと思っています。

以下に発表内容を紹介します。

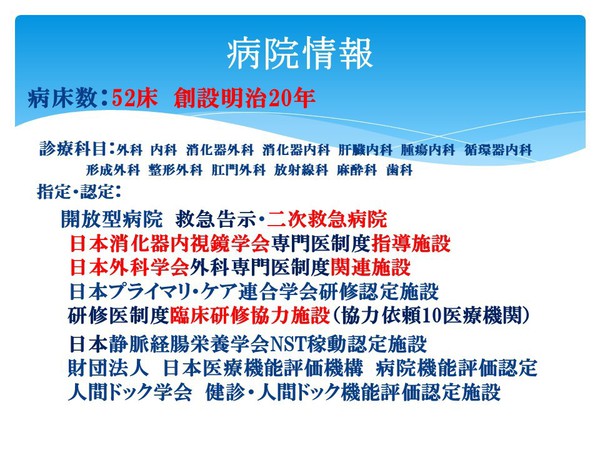

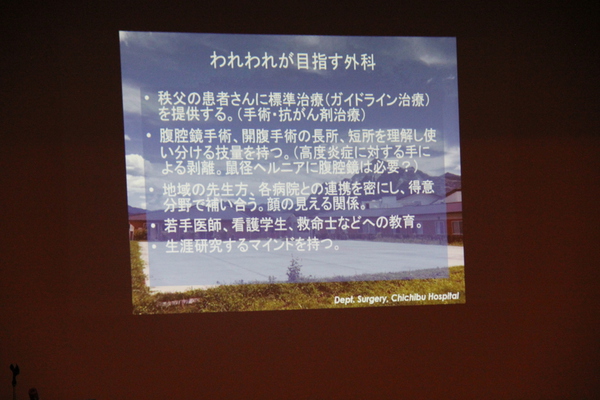

当院は埼玉県秩父市にある民間病院です。圏内に高次病院はなく、可能な限り地域完結医療を求められる環境です

8年前に市の中心より移転し、ヘリポートを併設しました。これにより、約10分で高次病院への搬送が可能となりました。

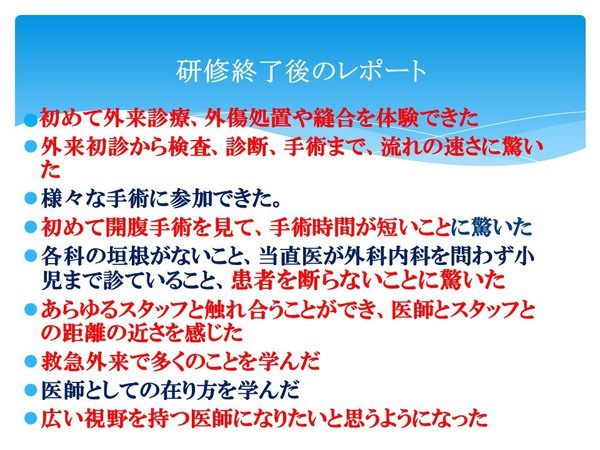

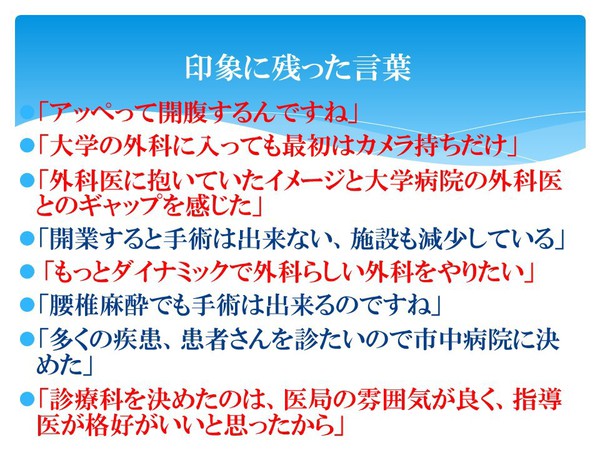

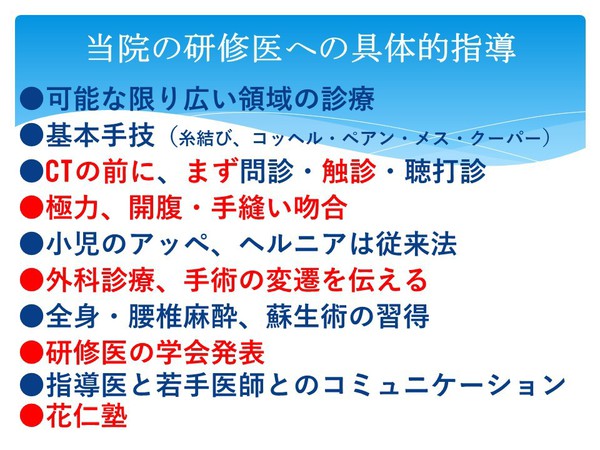

これは、研修後の感想文形式のレポートで、複数の人が、同じ趣旨のものを書いた文を要約しました 。厳選したものを紹介します。

彼らは、我々から見ると当たり前なことに驚いていました。研修風景をバックに彼らの「生の言葉」を紹介します

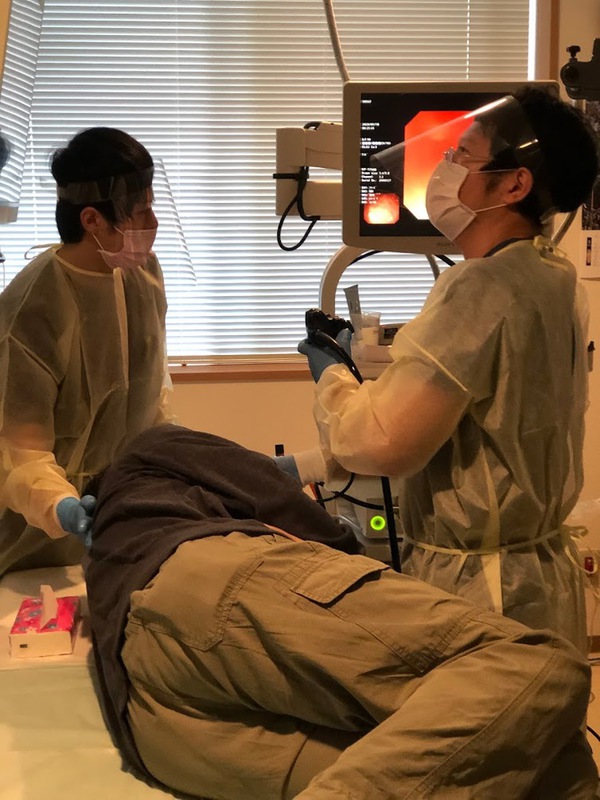

癌の腹腔鏡や開腹手術も多く、小児の手術も行われ、自分が想像していた地域医療より幅広く、高い水準で医療が行われていることを知りました。初アッペ、ヘルニアをやらせてもらいました

外科医が全身麻酔から腰椎・硬膜外麻酔をやっているのに驚きました。 ちなみに、当院の外科医3人は麻酔標榜医でもあります。

私が感銘を受けたのは、できることは自院で治療する、という強い覚悟です。そのことを、すべてのスタッフが持っている事を肌で感じました。

自分は消化器内科に進みますが、上部はかなり出来るようになりました。血管造影・塞栓術、ERCP,PTCD等、大学病院と変わらないことに驚きました。鎖骨下よりのCV挿入を初めて見ました。

大学病院が不人気の理由も推察できました。ところで、研修医から見て、外科医は格好が悪いのでしょうか?

飲み会、沢山やっています。医療の事だけでなく、しゃべって、歌って、様々な彼らの考えを知りました。何度、彼らの言葉に驚かされたでしょう。今は彼らとの付き合いは、私の活力となっています。

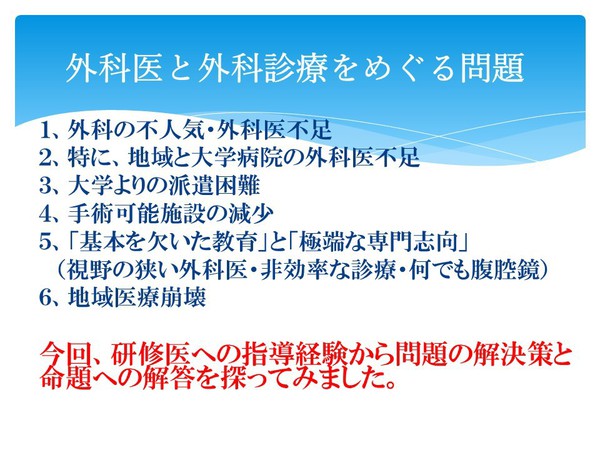

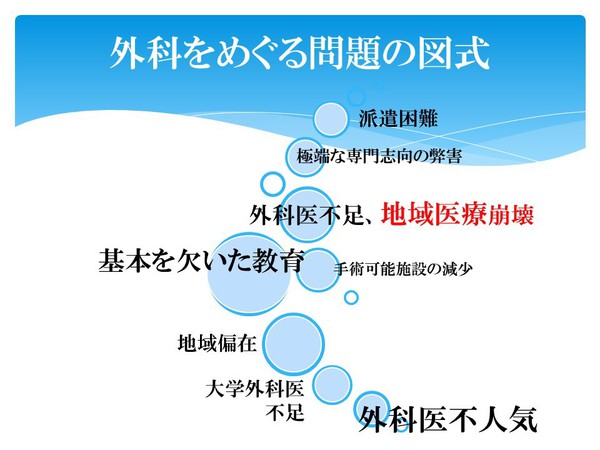

図の如く悪い連鎖に陥っています。地域医療の崩壊すら危惧されます

元々、医師臨床研修制度は「プライマリ・ケアの基本的な診療能力を身に着ける事」であり、新専門医制度も「医師の地域・診療科偏在が、重要な課題」としていますが、程遠い状況です

出来る限り、研修医の学会発表を指導しています

平成27年、主に研修医OBを対象とした塾、「花人塾」を開設しました。吉田松陰の松下村塾にかぶれたからであります。入塾資格は「志のある者」です。現在熟生は100人を超えました。

当院のイベントは全て知らせ、年に2回程、講演会やバーベキュー大会等を開催し、研修後のコミュニケーションも図っています。多くの研修医OBが当院を助けてくれています。進路・人生相談も、ありです。

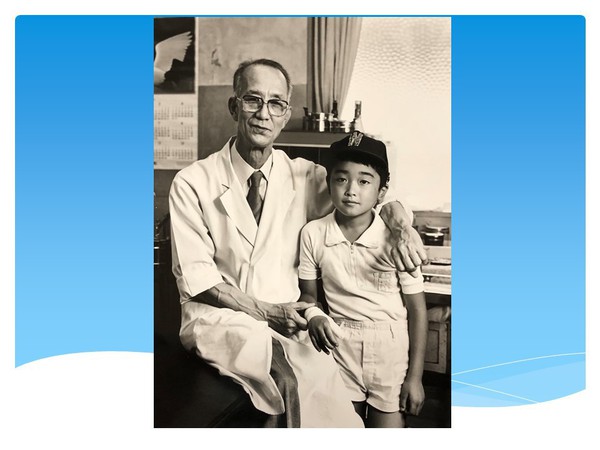

私事で恐縮ですが、この写真は昭和54年、父が、私の年齢と同じ72歳の時、医療功労章を受章した時のものです。父はインパール作戦に召集され、陸軍中尉として、野戦病院長を務め、九死に一生を得て生還し、当地で長く外科医をやっていました。患者の少年を抱く姿・両腕の浮きでた静脈は正に外科医の手であり、私には「かかりつけ医」を象徴している様に思えてなりません。

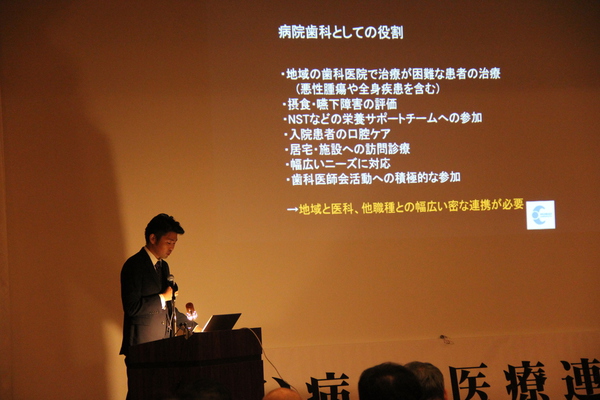

農園ホテルにて第11回当院医療連携会を開催しました。

久喜秩父市長はじめ医師会および歯科医師会の先生方、圏内医療機関のスタッフの方々、市会議員の方々、秩父市、保健センターの方々、秩父消防の方々、秩父看護専門学校他多数の関係各位の方々にお出で頂きました。圏外よりは総合医療センター、県立循環器呼吸器センターからもお出で頂き、総勢168人、有意義な連携会が出来ました。

心より御礼申し上げます。

~プログラム~

挨 拶

「昭和を振り返って・そしてこれからの秩父の医療の展望」

院長 花輪 峰夫

1)実績報告

歯科部長 長谷川 義朗

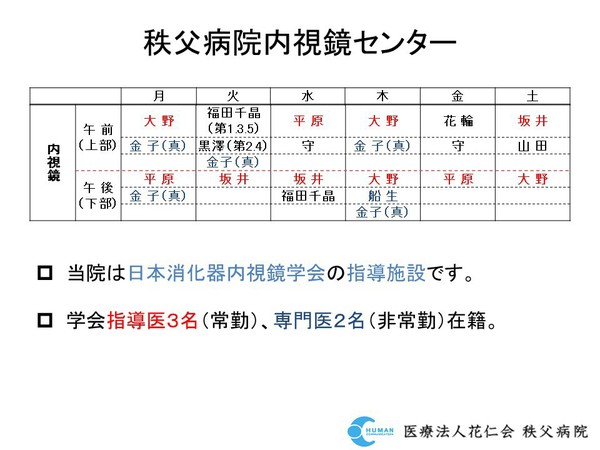

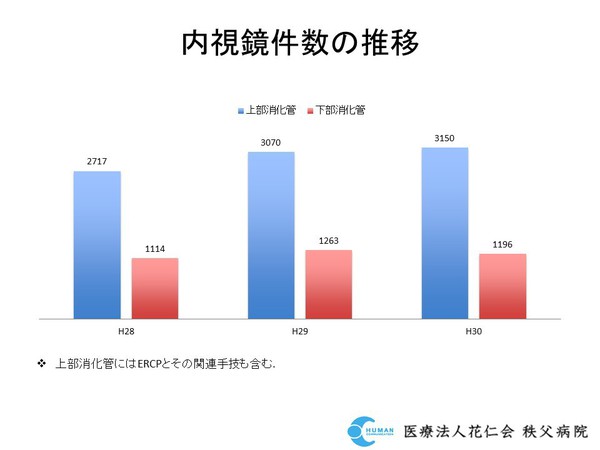

外科部長/内視鏡センター長 大野 哲郎

2)特別講演

座長 秩父病院副院長 坂井 謙一

「冠動脈カテーテルインターベンション~過去から現在~」

演者 埼玉県立循環器・呼吸器病センター

副院長 武藤 誠 先生

院長挨拶

昭和を振り返って・そしてこれからの秩父の医療の展望

本日は当院連携会に多くの方々にお越し頂き有難うございます。心より挨拶御礼申し上げます。

新しい元号に変わったこの機会に当院の医療連携の歴史を振り返って見たいと思います。

明治20年、当院の初代病院の開院式に埼玉県知事代理が祝辞として述べられた原稿が残っていました。これには、東京横浜間に数日を要したが今や1日にして往復可能となった、コレラがはやった、等々が述べられ、最終章に「願わくば当院を永遠に維持し郡内開業委員と相互に気脈を通じ持って公衆の信用を得、地域住民の身体健康の目的を果たすことを期待する」とありました。

正に明治20年にはすでに医療連携が叫ばれていたのです。

お手元の秩父病院だよりをご覧ください。この建物は大正時代に建てられた2代目の病院です。昭和12年、父が秩父に来た経緯とその頃の様子を載せました。

ここに書きましたように私の父、花輪吉夫は昭和12年に本人も予期しない経緯、「お前を秩父にやることにした」の一言で、突然秩父に来ることとなり、結果的に3代目秩父病院院長となりました。当初は医局の派遣医であったのです。

私が小学生の頃、当院では、よく医者達が徹夜麻雀をやっていました。夜間救急に備え、4人のメンツ待機していたのです。メンバーは外科、内科、婦人科等、大勢の医師会の先生方がいました。これは私が医者になってからも、続いていました。医療連携は今より緊密だったかも知れません。旧病院の隣には、高山歯科医院があり、口腔外傷ではよく父と高山先生が一緒に手術をしていました。私は医者になってすぐに、二次救急当直医として秩父病院に勤務しましたが、その頃より、整形外科は三上哲先生、婦人科は田中重次先生、岩田充先生、肛門外科は松田直行先生が当院に来て下さって、ご指導をいただきました。その後も同期の近藤俊夫には婦人科手術のご指導、奥野豊先生には、お互いの病院で何度も一緒に手術や麻酔をやらせて頂きました。帝王切開があると、婦人科の先生方が集まり助け合っていたと思います。私も麻酔医として何度も産科医院に出向いたものです。もちろんこの「助け合い」の流れは平成から令和になっても続いております。当院は開放型病院でもあり、片田、新井、金子幸夫・真美子先生、本間、岡部、石郷岡、船生、三上、原、水野、南須原の各先生方に専門外来や手術、当直、内視鏡をお願いしており、その他にも今日おいで頂いている多くの医師会の先生方に小児救急等で助けて頂いております。また当院では常に後方支援者と病院がありました。父の時代は新潟医大、当時唯一の手術書であった「新しい外科手術」の著者で、著名な外科医、慶應大学の井上雄先生、叔父の出身の東邦医大、私の母校の日本医大、恩師の田中映呉先生は、大きな手術には必ず来て指導して下さいました。片田、新井、水野先生の母校である聖マリアンナ医科大学からは、多くの外科教授に直接のご指導を頂きました。現在は埼玉医科大学、日本医科大学、群馬大学、県立循環器呼吸器センターであります。

さて、時代は流れ、平成を飛び越え令和、私の考える将来の秩父地域医療の展望をお話しします。

私の医者人生は半世紀にならんとしています。20年前までは、婦人科、整形外科を含め外科系と言える手術は、臓器に関係なくやって来ました。扱った手術は万を超えるでしょう。この間に医療は大きく変わりました。特にこの10数年は激変と言えるでしょう。医療は進化、専門特化しました。個人的には、少し残念ではありますが、私自身の扱う手術の範囲も大幅に縮小しました。20数年前、心筋梗塞は医者も患者さんも家族も死ぬ病気と思っていましたが、今は違います。脳卒中の治療も、今では迅速に治療すれば後遺症を残さないレベルまで来ました。一方で秩父地域は、これらの疾患に十分対処できず、将来も難しいと思われます。

国は地域医療計画の基、それぞれの地域での病院の役割分担を求めています。先日、全国で1652ある公立・公的病院の内、三割弱に当たる424病院を「再編・統合が必要」として公表しました。効率化、集約化は国の政策として確実に実施されるでしょう。

ただ、私はこれを決して悪いこととは思っていません。患者さんにとって全国水準の医療を受けられることは素晴らしいことであり市民の権利とも言えます。

今、当地域の医療を、患者さんの立場に立って考える時、我々医療者がはっきりと認識しなければならないことがあります。

それは地域で出来ないものと出来るもの、あるいは地域の方が良いものをしっかりと自覚することであります。

地域で無理な場合は、より早い高次医療機関への搬送こそ重要で、より緊急を要する疾患の場合は、地域内の二次救急病院等を経ない直接搬送がベストです。これは現在、実際に行われており、大きな効果をあげております。埼玉県では、今年度より脳卒中ネットワークシステムが整備され、収容医療機関が機能別に公表されました。将来的には心筋梗塞を始め、疾患別のシステムが整備されて行くでしょう。現状の二次医療圏にこだわらない、より広域的な対処が必要です。

次に地域でできるもの・その方が良いものについて私の考えをお話しします。

市民の多くが、地元での治療を望んでいることは確かです。この実現へのキーワードは医療連携です。地域の医療機関がそれぞれの役割を果たし、全体として総合病院の機能を持つことが理想です。秩父は他と比べ伝統的にこれが秀でていると思っていますが、この会がさらにこの絆を強くするきっかけになれば幸いです。

次に管外との連携についてですが、専門医を招き地域で診療や手術をしていただくことも重要です。今日ご講演を頂く県立循呼センター副院長の武藤先生と松尾先生の循環器外来、墨先生の血管外科外来、埼玉医科大学国際医療センターの畝川教授の癌化学療法、佐伯病院長の乳腺外来、埼玉医科大学病院の形成外科、山口教授からの大腸腹腔鏡手術のご指導等々です。現在まで、埼玉医大と日本医大からは外科、内科、救急、放射線科等より多くの医師の派遣と援助を頂いております。

市民の要望が有る限り、少しでも地域で治療することを諦めるわけには参りません。

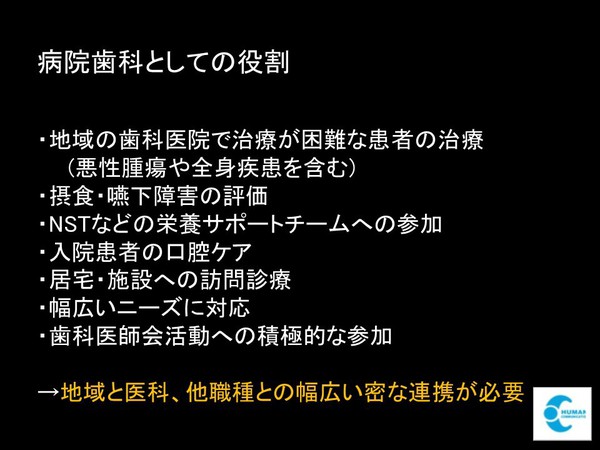

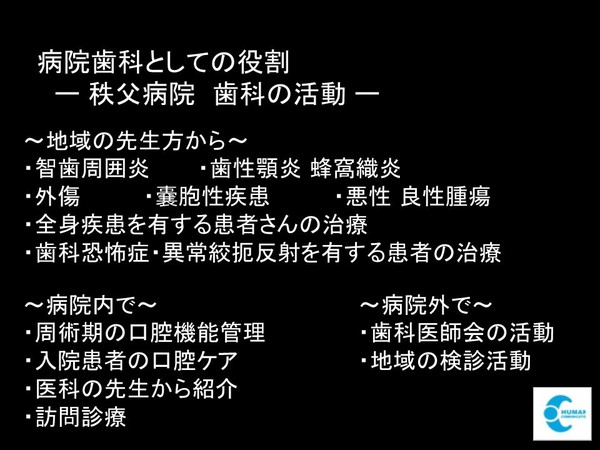

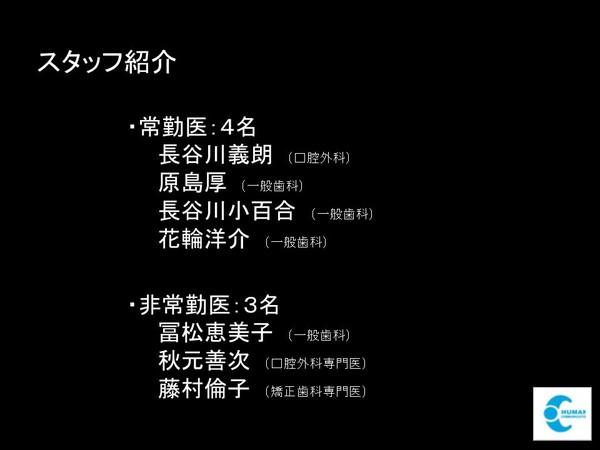

次に、当院でできるもの、当院の方が良いものについてですが、これは次の実績報告で大野外科部長と長谷川歯科部長がお話しします。

ただ、一つだけ、仮に私が心筋梗塞になったら、救急隊に「秩父病院に連れて行ってくれ」とは言いませんが、急性腹症と自分で診断したら、迷わず当院に行くよう指示します。消化器癌になったら、当院で手術をやるつもりです。それが一番安全と思うからです。

最後に、地域でしか出来ないもの、やるべきものを指摘します。それは検診と予防の啓蒙と実践であります。これは行政、医師会、医療機関、市民が一体となって行わなければなりません。当院も今後、疾病予防医療に全力で取り組んで行きたいと考えています。

少し長くなりましたが、令和に入ったこの機会に、温故知新の精神で昭和を振り返り、秩父地域医療の今後の展望について私見を述べさせて頂きました。

お集まりの連携機関の皆様と関係各位の皆様に心より御礼申し上げ、ご挨拶に代えさせて頂きます。

本日は本当にありがとうございます。

実績報告

歯科部長 長谷川 義明

外科部長/内視鏡センター長 大野哲郎

来月(2019年11月14日)高知で行われる第81回日本臨床外科学会総会に演者の依頼がありました。今回のセッションもまた、総会特別企画「地域医療を考える:今何が問題か?」です。

私は「臨床外科医を育てるための地域病院の役割」の演題で話す予定です。

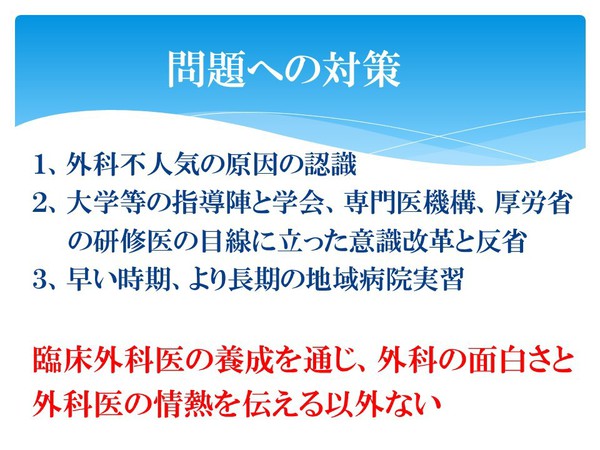

私が地域医療について学会でお話ししたのは2015年の第40回外科系連合学会学術集会が最初で、この時はシンポジウムの指定演者兼座長として参加しました。この時のテーマは「外科系診療を取り巻く社会的問題」で私は「極端な専門医志向の弊害と対策・地域病院の役割」と言う演題でお話ししました。機能的医師不足、医師の地域および診療科偏在、若手医師教育の欠陥を指摘し、当院の実際の若手医師教育の取り組みを紹介しました。

2017年の第117回日本外科学会定期学術集会でも特別企画「今こそ地域医療を考えるー都市と地方の外科医療と外科教育の格差を解消するにはー」に指定演者として発表「研修医の視点に学ぶ格差解消への模索と地域医療の役割」と言う演題で話しました。

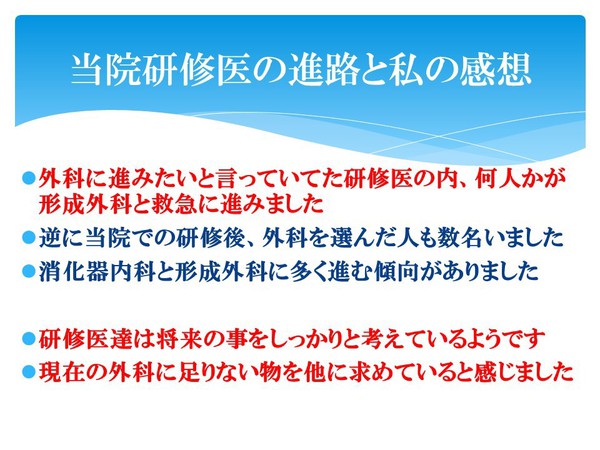

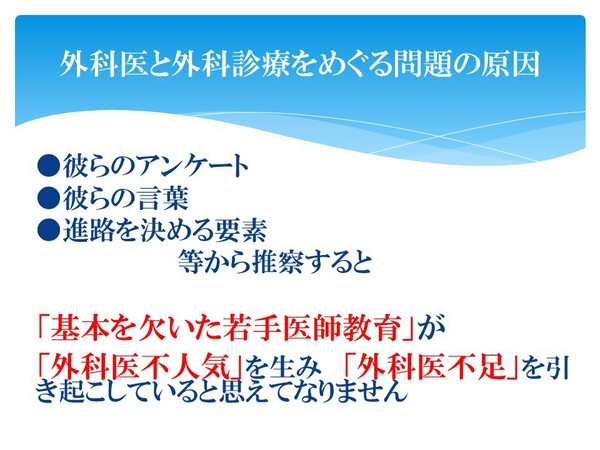

先ず、格差の元凶は医師の地域偏在と診療科偏在であると指摘しました。当院で地域医療を研修した研修医達の感想文(レポート)を分析し、その原因を探りました。そして都市と地方、大学病院と地域病院の格差と言うより、その違いにヒントを見つけました。結果、彼らが地域医療の実態と魅力を全く知らなかったことに驚き、同時に外科医不足・外科不人気の理由が現状の大学病院等の若手医師教育にあると確信し、早い時期から地域医療に触れることの重要性を強調しました。さらに、指導陣の資質と意識改革の必要性も指摘しました。

今度の高知での日本臨床外科学会総会の発表で、私は学会発表を最後にしようと思っています。臨床外科という言葉、その響きは私には快いものです。私は外科医であり、それ以上でも以下でもありません。臨床外科医を目指し、それを意識し、外科と名のつくものはこの半世紀の間、何でもやってきました。医者になって2年目、大阪で開かれた日本臨床外科学会に初めて参加した時のことが思い出されます。IVH、ERCP、PTC・Dに関係する演題が大変多かった記憶があります。この全てをマスターすることが新米外科医である私の最初の目標でした。

今、同じ学会の指定演者に指名され大変光栄であると同時に感慨深いものがあります。今痛切に感じていることを私の身の丈にあった言葉で訴えようと思っています。

以下に抄録を紹介します。

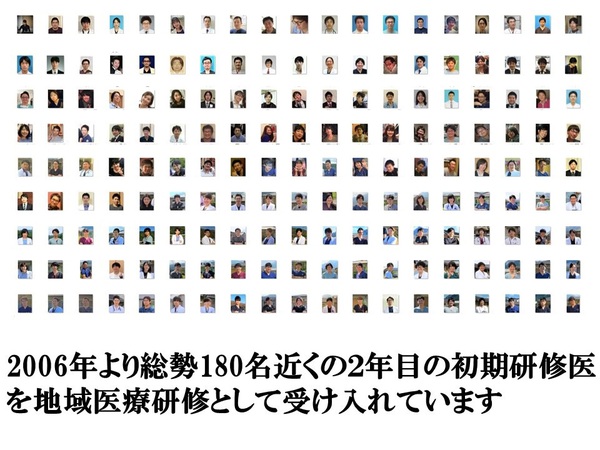

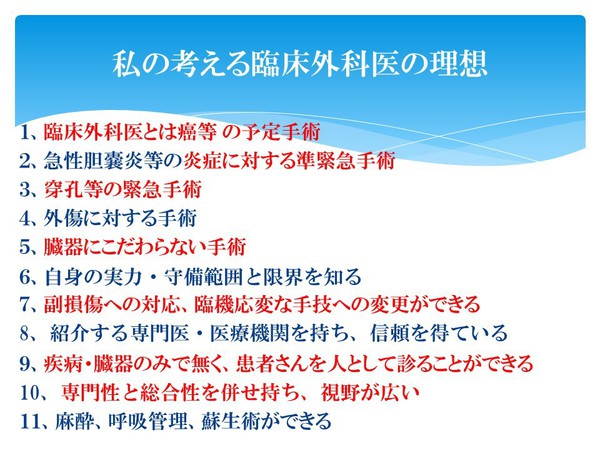

臨床外科医を育てるための地域病院の役割

近年の外科医療の変化は著しく、極端に専門特化され、手術は多くのデバイスを使用、何 でも鏡視下手術の様相である。一方で、医師の地域・科別偏在は顕著で、地域外科医不足 は地域医療崩壊すら危惧される。当院は新臨床研修制度発以来、地域医療研修として 170 名を超える初期研修医を受け入れている。彼らとの触れ合いを通じ、多くの驚きを体験し、 教訓を学んだ。この中から1外科医不足の原因2現状の若手医師教育の欠陥3地域医療研 修の重要性について提言し、具体策にも言及する。 「もっと外科らしい外科をやりたい」そう言った彼らの多くは救急科や形成外科に進んだ。 外科不人気の理由の幾つかを確認した。「アッペって開腹するのですね、こんなにすぐ終わるのですか」私にとって驚愕の言葉であった。地域医療で求められる臨床外科医が、現状 の教育方針で養成されるとは到底思えない。指導者の認識と資質にも苦言を呈したい。医 療の進歩に隠れた落とし穴、先進を追いかけ過去・経緯・基礎を知らず、問診・触診の前 に CT、臓器を見て人を見ず。手縫い縫合も糸結びも、クーパーやペアン・コッヘルの使い 方、手術の意味と手の感覚を知らない、あまりにも狭い視野と守備範囲しか持たない人は 臨床外科医とは言えない。かつて大学医局と地域病院間の若手医師の循環が多くの優秀で 全人的視野を持った臨床医を育てた。将来を見据え、今こそ地域病院研修の重要性とその 役割を再認識する時であろう。

111 ~ 120件 / 全214件